2014.09.13

三連休突入!先日入手したフロントカバー(Front Cover Conversion Kit for up to 2013 )を組み付ける絶好の機会です。

以下、作業手順の覚え書きです。

なお、お約束ですがこの記事を元にトラブル等発生してもすべて自己責任でお願いします。

エンジンおよび電装の改造はメーカーの保証も無くなりますのでご注意ください。

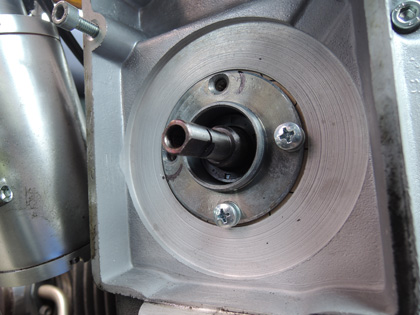

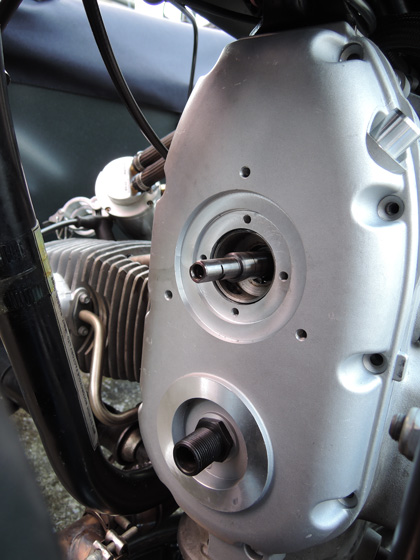

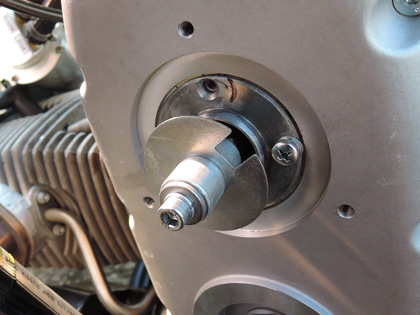

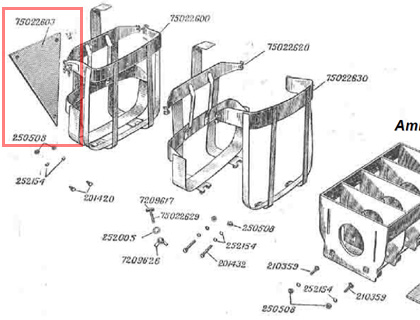

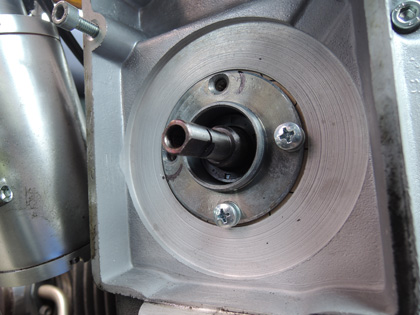

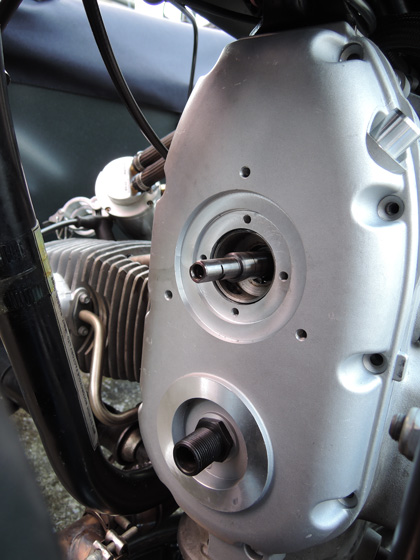

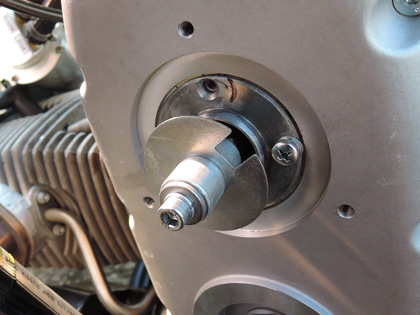

交換するエンジン前縁の部分。

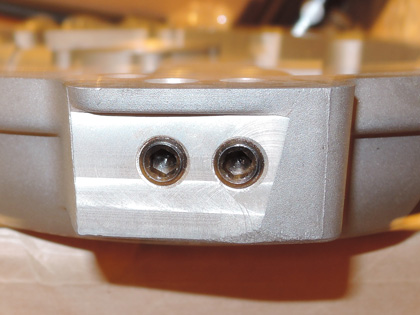

まずはデストリビューター(この表現が適切かわからん)のカバーを外します。

2本のボルトで留まっているだけです。

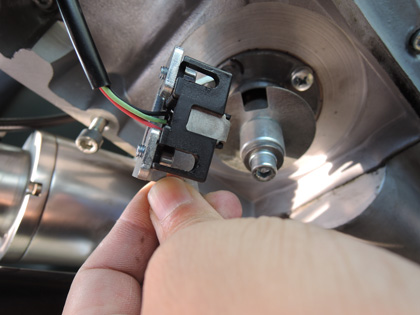

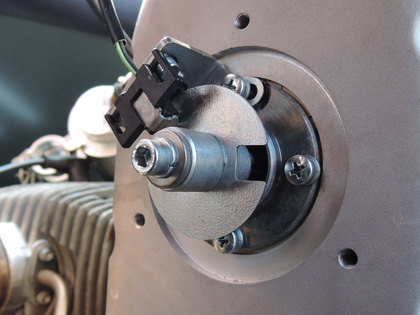

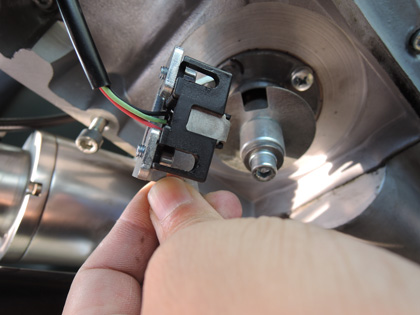

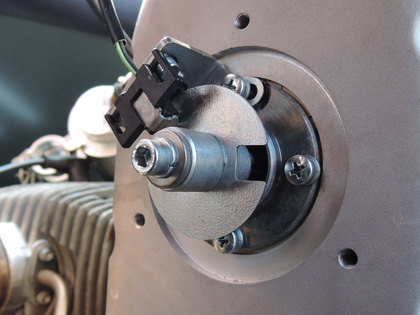

ホールセンサーを外します。

ホールセンサーは点火タイミングを決める重要な部品です。

位置がずれるとエンジンに重大な損傷を与える可能性があるので取り外し前に位置をマーキングしておきます。

ホールセンサ自体はシールカラーの固定を兼ねた2本の+ネジで留まっています。

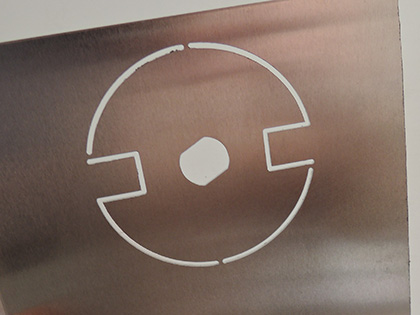

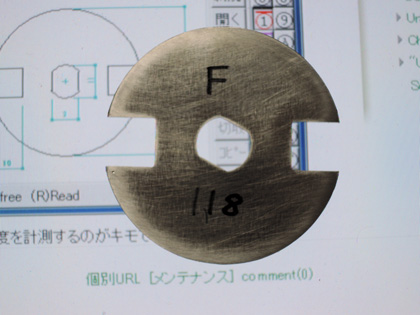

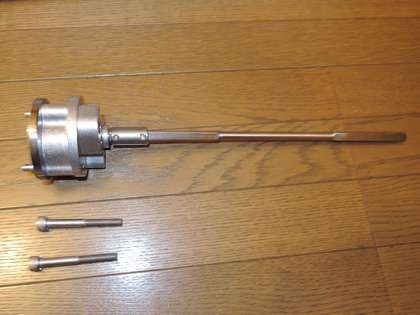

ローターを外します。

ローターはカムシャフトに位置決めされておらず、ネジを緩めるとフリーになりますので注意が必要です。

カムシャフトとの位置関係をずらさないようにローターを押さえているカラーを外し、ローターとシャフトにマーキングしておきます。

カムシャフトの面取りに合わせることぐらい出来ただろうと設計者に激しく問いたい...

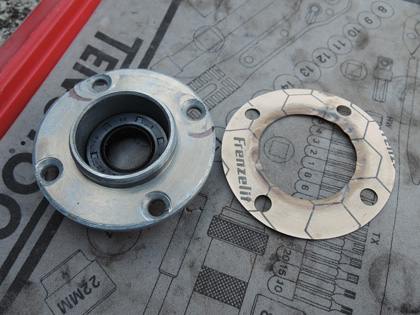

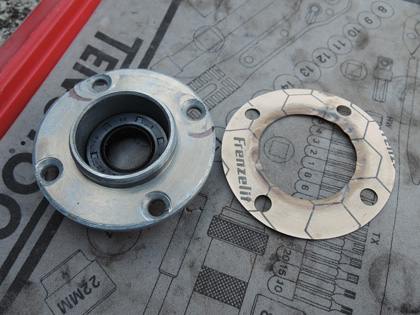

シールカラーとガスケットを外します。

残りの+ネジ2本で留まっているだけです。

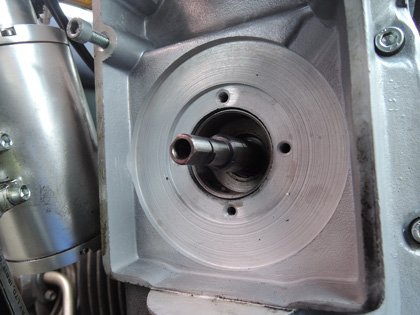

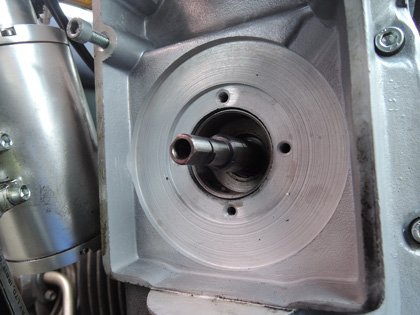

フロントカバーに組み付けられたパーツをすべて外しました。

いよいよフロントカバーを外します。

プライポイントが無いので厄介ですが、10本のボルトを抜いた後、ゴムハンマーを使ってフロントカバー全体に打撃を与えるとそのうち浮いてきます。

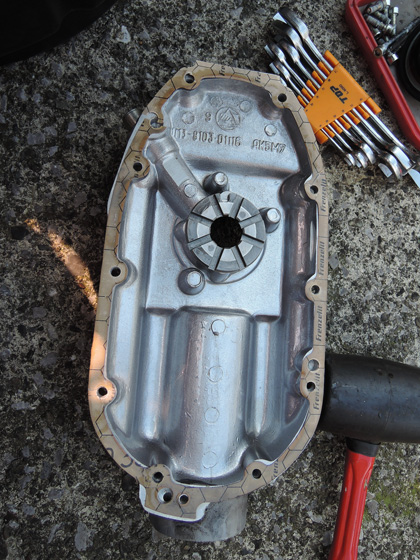

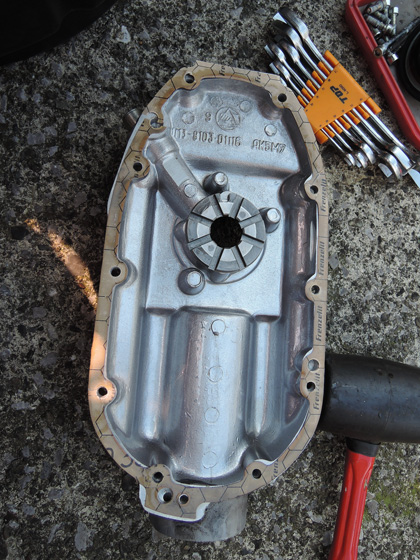

外したフロントカバーとブリーザー

ここまで来れば折り返し地点!

逆の手順で新しいフロントカバーを組み付けていきます。

古いガスケットを除去します。

オイル漏れや滲みを起こす原因になるので接合面はきれいにして脱脂しておきます。

ガスケットの組み付け。

エンジンケースの接合面に極薄く液体ガスケットを塗布してペーパーガスケットを定着させます。

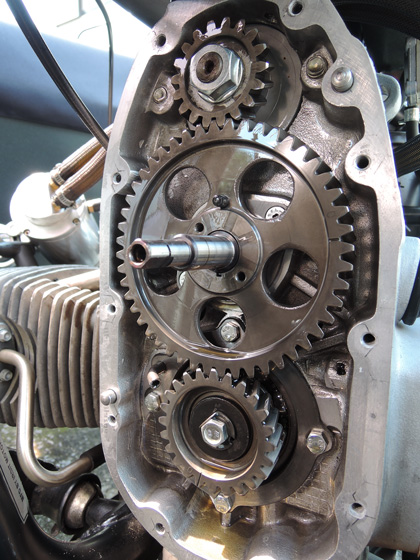

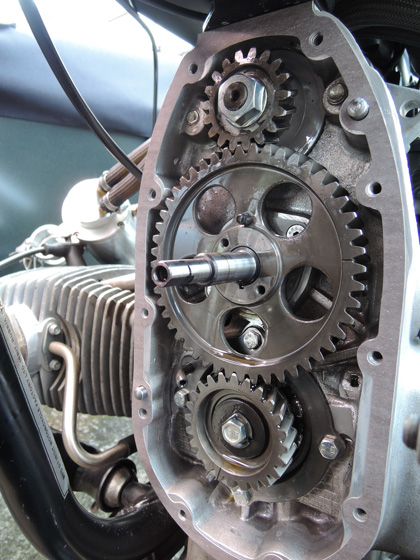

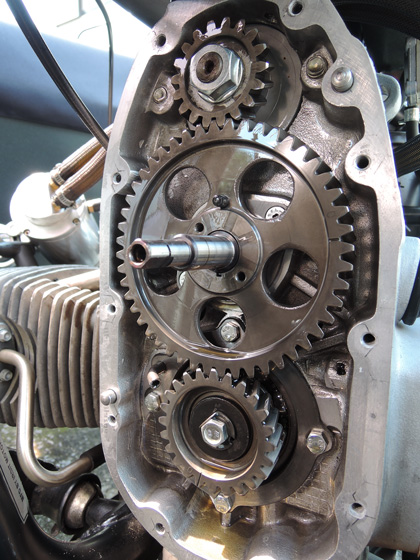

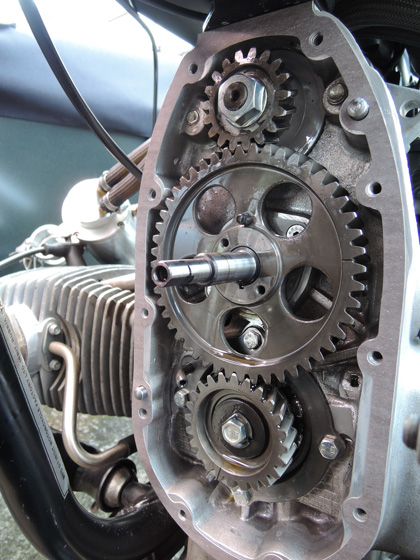

ブリーザーのノックピン位置を確認。

フロントカバーを組み付ける前に、ブリーザーの切り欠きとカムシャフトギアのノックピン位置を合わせておきます。

ブリーザーとフロントカバーの接触面にはエンジンオイルで溶いたモリブデングリースを塗布しました。

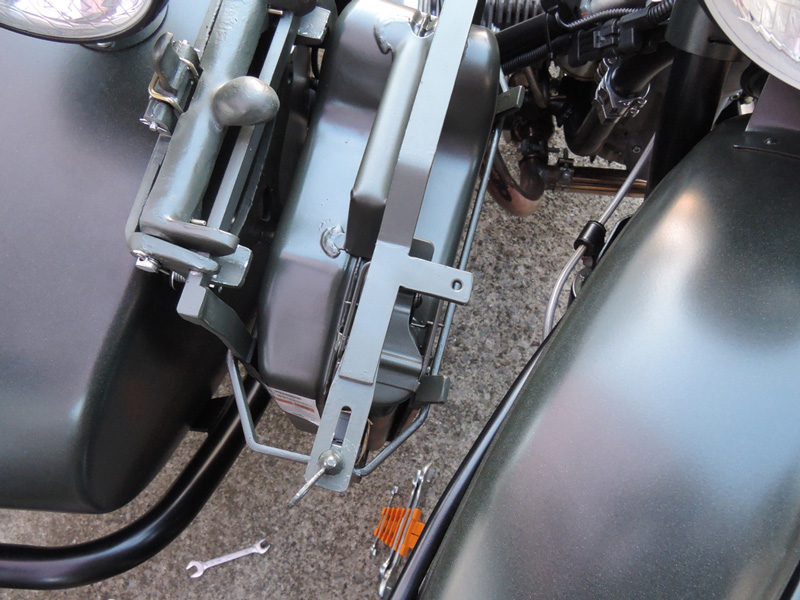

フロントカバーの組み付け

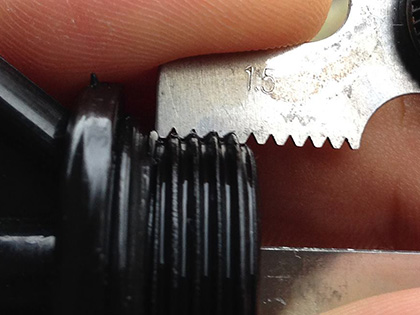

10本のボルトで仮止めした後、対角線状にボルトを本締めします。

間違えることはないと思いますが、一本だけボルトの長さが違うので注意です。

エンジンにはあまり使われない皿キャップなのであまり強く締めない方が良いと思われます。

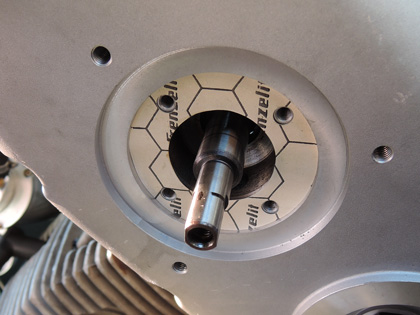

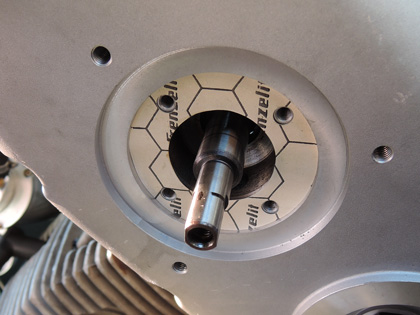

ペーパーガスケット、シールカラーを取り付け。

シールカラーのオイルシールはあらかじめ新品に交換しておきます。

ローターの取り付け。

取り外しの際に付けたマーキングに合わせてローターを取り付けます。

ホールセンサーの取り付け。

取り外しの際に付けたマーキングに合わせてホールセンサーを取り付けます。

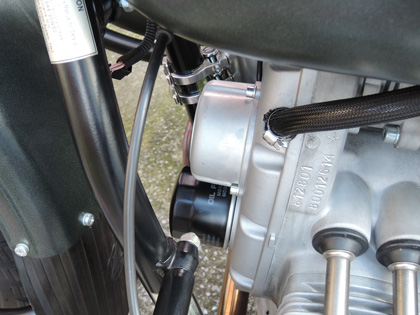

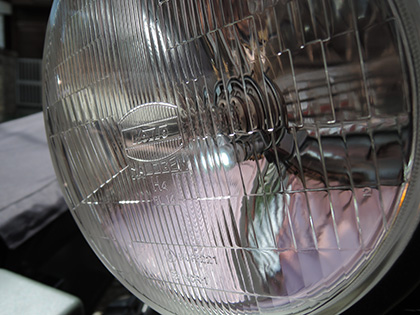

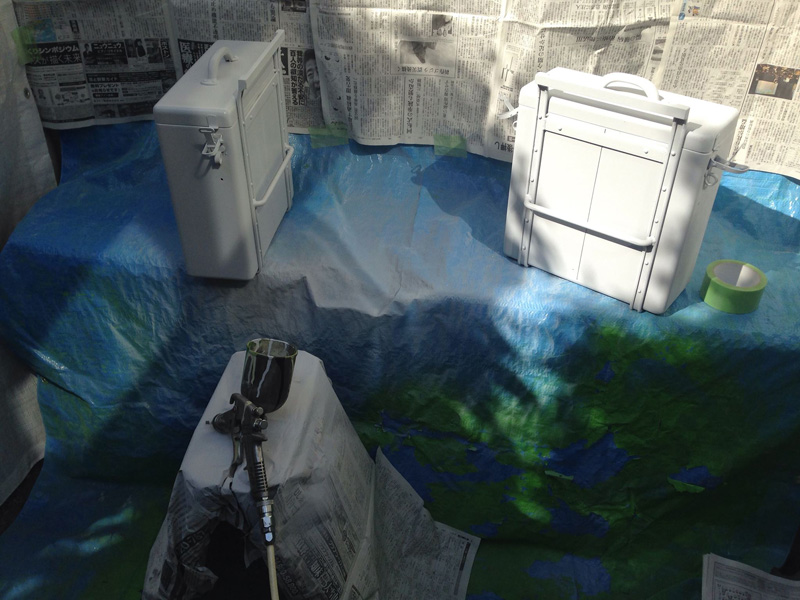

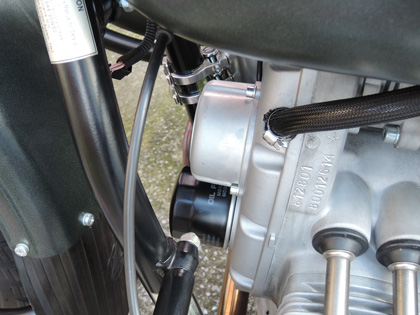

デスビカバー、オイルフィルターの取り付け

デスビカバーは3本のキャップボルトとバネ座金で固定します。

ホールセンサのケーブルを挟まないようにカバーの切り欠きを通すように気をつけます。

オイルフィルターは付属のWIX製では無く、手持ちの大型の物を取り付けてみました。

愛車パジェロと同じフィルターです。

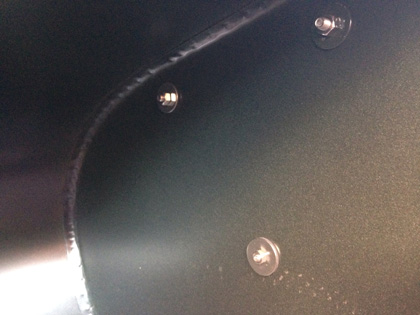

完成!

エンジン前縁がずいぶんスッキリしました。

50回くらいキックスターターを作動させてエンジンオイルを送り込んでからエンジンを始動します。

しばらくアイドリングで様子を見てオイル漏れがないか確認。

点火タイミングがずれている可能性があるため、タイミングライトで確認し、必要があれば調整します。

スピンオンフィルターの取り付け目的は、保守性の向上も一つの理由ですが、最終的にはオイルブロックを取り付けオイルクーラーを取り付けたいと思っています。

でも、もう寒くなる季節なんだよなぁ。

PS キットに含まれる5mmのスプリングワッシャは何処に使うんだろ?余っちゃったw