2024.09.22

前回に続き車検ネタです、受験編。

車検当日

車検場に赴く前に今一度灯火と警音器が正しく動作しているか確認して出発します、念のため各種予備電球をトランクに積んでおきました。(用意せずとも運輸支局の目の前にオートバックスがありますw)

10:00~12:00の枠を予約しましたが何かあっても慌てないように余裕をもって到着するのが良いでしょう。

↑と言いつつ渋滞にハマり自宅から約10kmを40分ほど掛け10時少し前に神奈川運輸支局に到着。

入口から左側に進み空いている駐車枠に止めます。

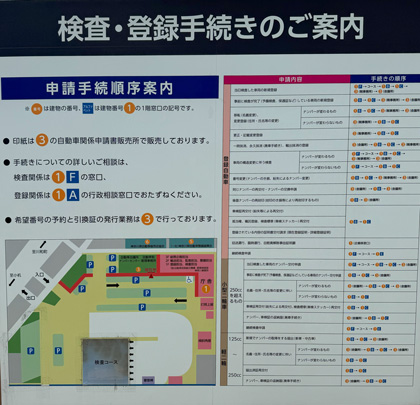

①の「庁舎」付近に止めると歩く距離が短くて済みます。

場内では人々が慌ただしく動いていますから接触や逆走などしないように注意しましょう。

受付

まずは①棟のF窓口に前回揃えた書類一式を提出します、その際クリアファイルや画板(クリップボード)などにまとめて提出しますが、検査の様子やプロの持ち物を見る限り画板の方が都合良く見えました。(検査員が書き込んだりスタンプを押すので固い画板が良い)

当日中に全ての書類を揃える場合は①棟で

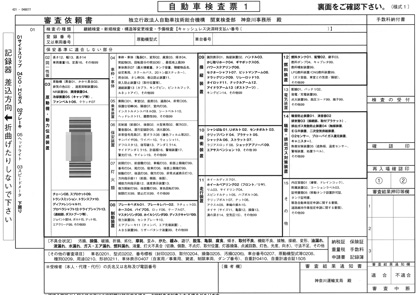

・自動車検査票

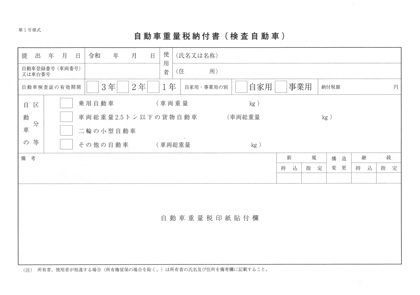

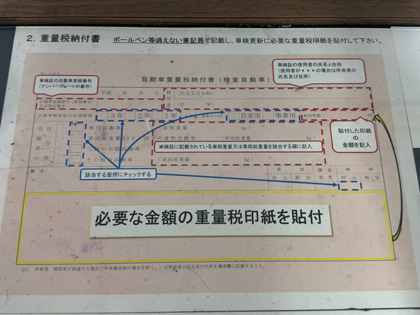

・自動車重量税納付書

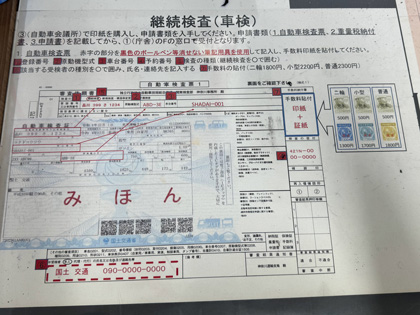

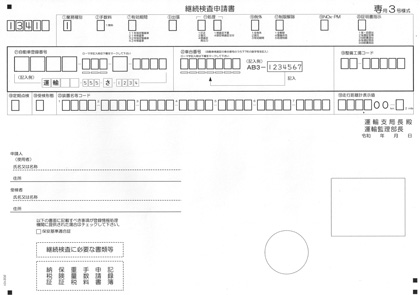

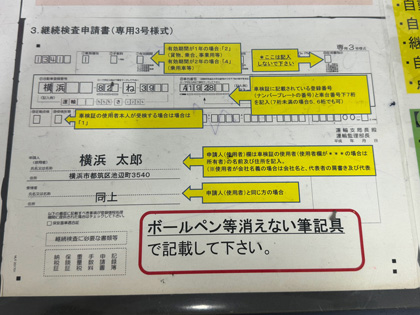

・継続検査申請書

の3書類を記入する。

↓

③棟で印紙・証紙を購入し「自動車重量税納付書」と「自動車検査票」に貼る。

車検証と継続検査であることを伝えれば適切な額の印紙・証紙を出してくれます。

↓

場外の代書屋などで新しい自賠責に加入する

↓

持参した

・自動車検査証

・自動車損害賠償責任保険証明書(旧)

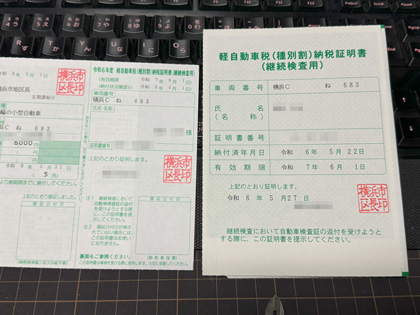

・自動車税納税証明書

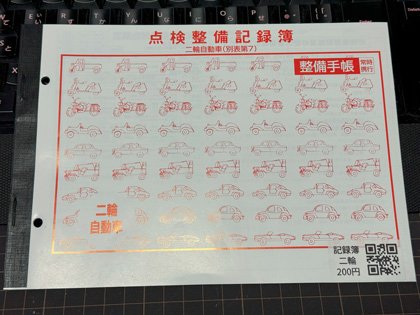

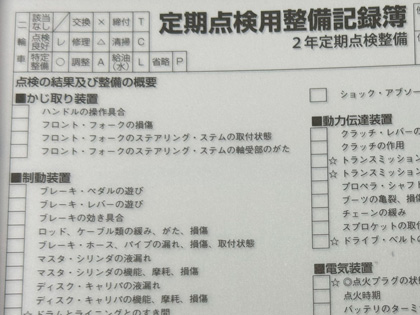

・定期点検整備記録簿

と合わせて

①棟のF窓口に提出

という流れになると思います。

自分はあらかじめ全ての書類を揃えておいたので、③棟で印紙・証紙を購入・貼付後、①棟F窓口に提出しました。

提出した書類に不備が無ければそのまま検査コースへ並ぶよう指示されます。

側車付き二輪車の場合「2⃣ 測定」コースに並べと指示されました。

検査

次はいよいよ車検のメイン、検査です。

エンジンなどにオイルにじみがあればウェスで拭き取り、駐車した場所から指示された「2⃣ 測定」のコースに並びます。

その際、自動車検査票を一番上にしていつでも出せるように準備しておきます、サイドカーの場合トノカバーの上にでも置いておけば良いでしょう、雨が降っていたらトランクの中ですかね...

10:15に並びましたがこの枠で検査が開始されるのは10:30から。

順番は7・8番目の様子です、実際に検査が始まるまで20分ぐらい待ちました、場内はヘルメット着用の義務はありませんが炎天下にさらされながら待つのは割と辛かったです、夏場は帽子があると良いかも。

また、排気ガス試験の対策としてキャタライザを十分に加熱しておく必要がありますから、オーバーヒートしない程度にアイドリングを続けておきます。

コースが混んでいる場合は検査員が建屋から出てきて待機列上で外観・フレームナンバーなどの車検証との同一性確認とウィンカー・ブレーキ・ポジションなどの灯火類、警音器の検査を行います。

検査員の指示に従って操作すればOKで特に難しいことはありません。

厳格な検査員に当たるとここで色々言われるかもしれませんが、反論しても無駄なので指摘箇所は素直に直しましょう。

続いて速度計・ブレーキの効きの検査です。

ウラル(サイドカー)の場合、タイヤをローラーに押し当てるタイプの検査機が使えないので、建屋に入るまでの短い距離を10km程度で走り急ブレーキしろと指示されました、かなりアバウトですねw

建屋に入ったら速度・ブレーキ検査機をゆっくりスルーして、前の車が光軸検査を終えるのを待っているといつの間にか排ガス検査が終了していました、気付かぬうちにマフラーにプローブを突っ込まれていたみたいです。

光軸検査は検査員の指示に従い停止し、検査機が自動的に計測するのを待ちます。

その際テスター屋でもらったアドバイスを実施します、自分のウラルの場合ハンドルをやや右でした。

車体下部の検査は無いので地下ピットを跨いでゆっくり通り抜け総合判定で一旦降車して自動車検査票に判子を貰います。

以上で検査はおしまい、指摘事項が無ければ5分程度ではないでしょうか?

再度駐車場にウラルを止め、①棟のE窓口にある「提出箱」にクリアファイルごと書類一式を放り込みます。

混んでるときは番号札が渡されますが、空いてるときは名前で呼ばれる様子です。

車検完了

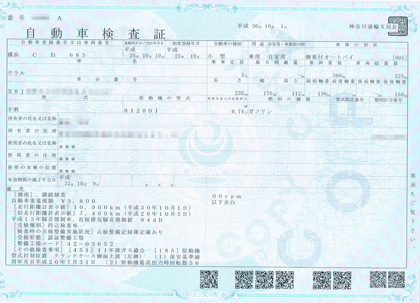

新しい車検証が発行されたら車検は完了です。

今回からICチップが埋め込まれたとても小さな車検証になっています。

運輸支局に到着したのが10:00少し前、新車検証が発行されたのが10:55でしたから1時間程度ですべての手続きを終えたことになります。

新しい車検証をトランクに放り込み、ナンバープレートの車検標章ステッカーを貼りかえたら全ての作業が完了です。

ユーザー車検のメリットとデメリット

メリットとして第一に上げられるのが価格です。

2輪車(サイドカー)の場合、テスター屋での予備検査を含めても2万円しません。

ショップにお願いすると8~10万円ぐらいが相場でしょうから4~5分の1の破格で済ますことが出来ます。

車両をショップに預ける期間が無く、機会損失を最小に出来るのもユーザー車検のメリットですね。

デメリットとしては

・平日の空きが必要である。

・検査に通らなかった場合の処置を自分でしなければならない。

(検査が通る保証が無い)

・車検整備で行われるプロのノウハウにあやかれない。

・ショップと疎遠になる。

ショップの車検は注油やブレーキの調整、エアクリ・ガソリンフィルターの交換・同調・ワイヤー調整などなど多岐に渡ります、普段気付かない不具合を発見してくれる場合もあり、単に通すだけのユーザー車検とは根本的に違います。(ショップにもよるでしょうが)

上記を踏まえて賢くユーザー車検とショップ委託車検を使い分けると良ですね。

初めてのユーザー車検はとりあえず大成功です。

※当記事は2024年9月時点での情報で有り、受付窓口や検査コース等は変わる可能性があることにご注意下さい。