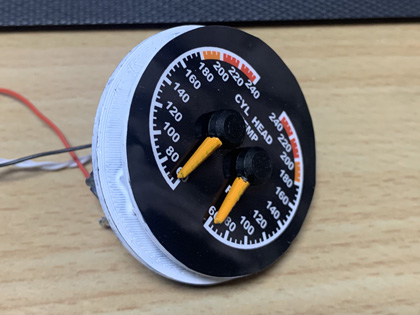

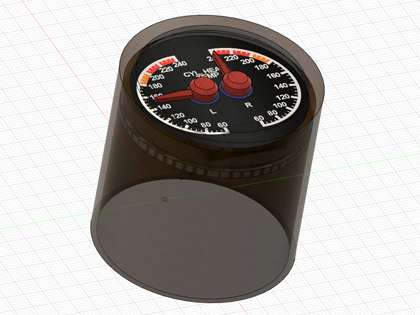

友人に預けた試作品が問題なく使えているようなのでサイドカーダッシュボードの型紙データを公開します。

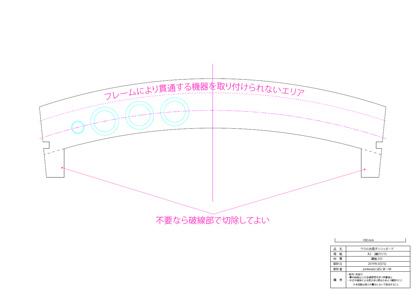

等倍で印刷して利用下さい。

用紙がA2サイズと巨大なのでポスター印刷機能等を使用して分割出力するのが良いかと。

URAL_DB190307.pdf 111kB PDF形式

素材は3mm厚ぐらいの軟鋼板を想定しています(規格品3.2mm)、ホームセンターの資材コーナーで買えば700円ぐらいのサイズで3枚ぐらい切り出せるのではないかな?

5mm厚程度の木板を使うのも味があるかもしれませんね。

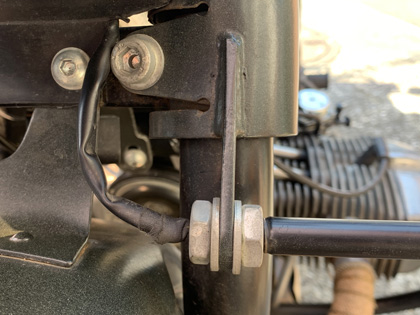

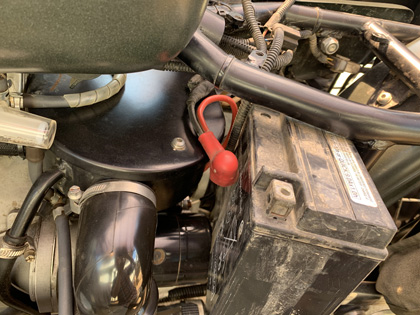

足下の圧迫感を感じず、邪魔にならないサイズを検討した結果7cm幅ぐらいに設定しましたが、図面の「フレームにより貫通する機器を取り付けられないエリア」には裏側に貫通する機器を取り付けられませんのでご注意を!

薄いゴムシートやスポンジシートを貼って傷が付かないようにすると良いでしょう。

下縁部には念のためモールを着けておきましょう、もしものとき搭乗者の足がスッパリ切れちゃうとイヤですからね。

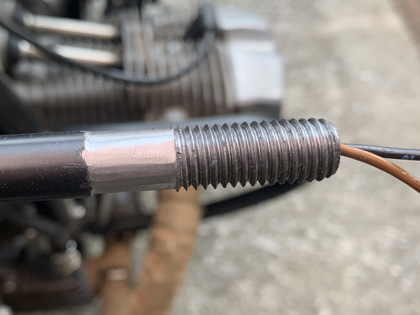

また、ネジ部下の「しっぽ」は無くても問題ありません、素材の無駄も減らせますし切り出す手間も減るので切り飛ばしてしまって良いと思います。

DIYのお約束として自己責任でご利用下さい、このデータを使って作成した成果物はあくまで個人用に使ってね♪

最後に他の車両での適合性を検証頂いた同士に感謝を!