先日のツーリング時のこと。

大分あたりでクラッチの切れが悪くなり、ワイヤーが伸びたのかなぁ?と思いながら走っていたのですが、広島あたりでクラッチレバーまで伝わる振動が出始めました。

それまでクラッチワイヤーの調整で騙し騙し走っていましたが、明らかに異常なので自宅までの長距離走行は危険と判断し、徳島からフェリーで帰宅するルートに変更したのでした。

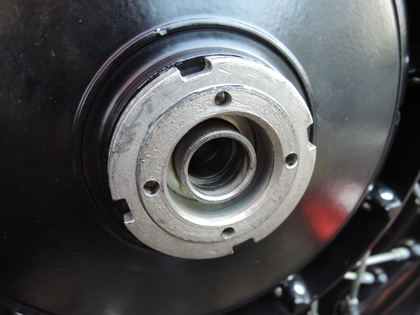

帰宅後早速クラッチ付近を点検。

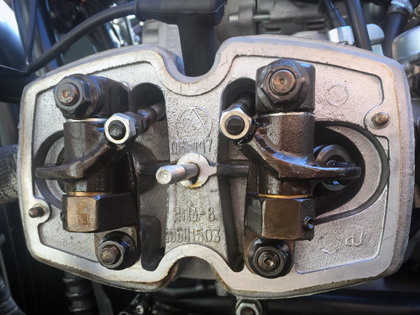

とりあえずタイヤすら外さずに作業できるクラッチレリーズを確認します。

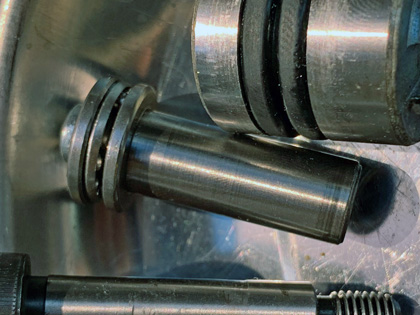

クラッチアームを外してプッシュロッドを押すロッドチップAssyを取り出すとすぐに原因は判明しました。

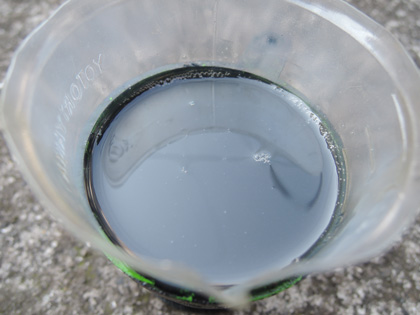

スラストベアリングが破損しています。

ベアリングの保持器が破損して鋼球の配置バランスが狂った事によりクラッチレバーに伝わる振動と切れの悪さを発生させたのでしょう。

ウラルでは比較的良く発生するトラブルの1つで、ネットを調べるといくつも事例が出てきますし、お世話になっているショップでも聞いていたので予測の内でした。

クラッチレリーズのスラストベアリングがヘタってきたかな?

— junker@M-mode (@junker1977) 2019年8月29日

クラッチの切れが悪い

破損したベアリングを交換するだけで簡単に直るのですが、現在のウラルに使用されているSKFのBA7は純正部品として注文すると$80近くする様子、なんと日本円で8000円以上!

ふたたび破損する可能性が高い部品に大金を支払うのはバカらしいので代替部品を考えてみました。

BA7は内径7mm 外径17mm 厚6mm というサイズです、これに類似するスラストベアリングを探せば良いわけです。

まったく同一のサイズであればF7-17Mという規格がAliexpressで1つ80円ほどで売られており、純正部品の1/100の価格で入手可能です。

しかし、高い荷重が掛かる部品にボールベアリングを使用している事が破損原因のひとつであるため、海外では針状ころ(ニードルベアリング)のスラストベアリングに換えてしまう人が多いようです。

その場合、純正ベアリングと同じサイズがないため、ロッドチップを若干加工する必要があります。

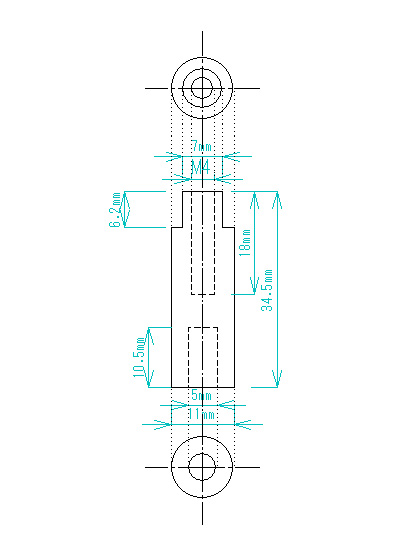

2013年モデルのロッドチップサイズは以下の通り。

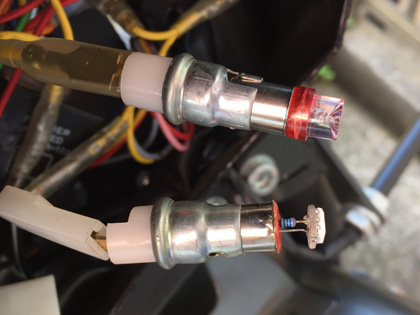

試しに2種類のベアリングを入手して計測してみました。

AXK0619 内径6mm 外径19mm 厚2mm

2mm厚のワッシャをベアリングレースにすることで6mm厚になります

ハーレーダビッドソン#37312-75 スローアウトニードルベアリング

内径6.5mm 外径17.2mm 厚6.7mm 1000円強

ロッドチップのサイズに近いHDのスローアウトベアリングを使うと加工量が少なくて済み良さそうです。

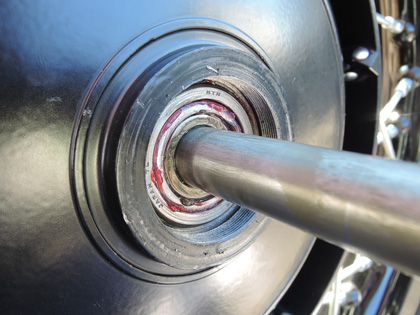

ロッドチップのベアリング取り付け部を0.5mmほど減径し、ベアリングレースのワッシャも0.35mmずつ薄く削って組み付け時の厚みが6mmになるようにしました。

↑ スローアウトベアリング組付けの図

さっそく取り付けて操作感を試してみたところ、純正ベアリングとの差は感じられず問題ありません。

BA7の動的荷重が2.5kNなのに対してニードルベアリングは6.7kNほどあり2倍以上の強度から純正より長持ちすることが期待されますが、実際にどのような結果になるかは未知数なため要検証。

もし旋盤が使える環境であればAXK0619に合わせてロッドチップを自作するとコスパ良く改良することが出来そうですね!

追記:

スラストニードルベアリングは内側と外側の周長の違いにより常に滑っている状態であるため必ずしも耐久度が高いとは言えないかもしれません。