1月は今日で終わりですが、とりあえずあけましておめでとうございます。

早いものでウラルに乗り始めてから三年目を迎え、今年は車検というイベントが待ち構えています。

さて、真冬の寒さに乗車が億劫になる今日この頃、ウラルをいじってお茶を濁すことにします。

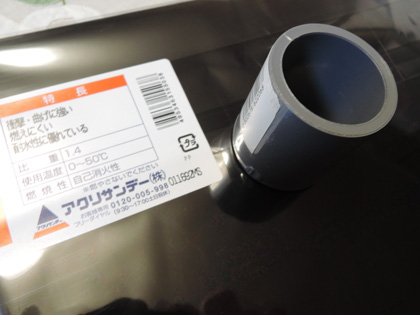

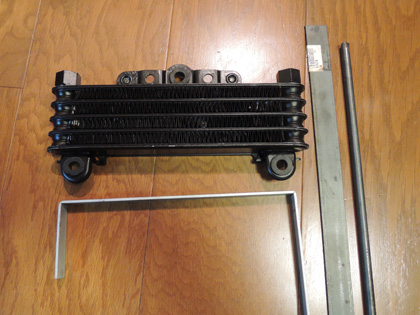

ウラルジャパンからなじみのバイク店を通していくつかの部品を取り寄せました。

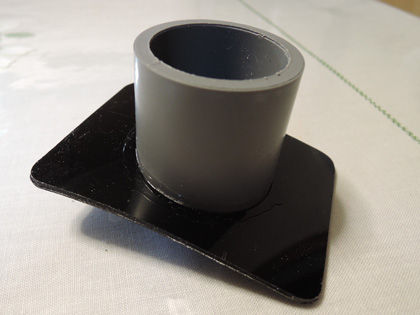

↑ファーストエイドボックスとMGスタンド

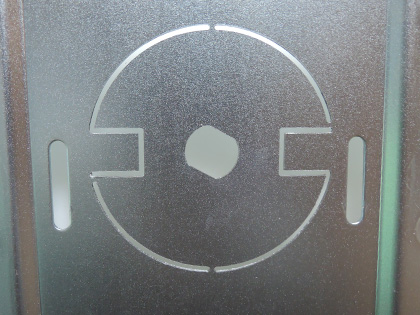

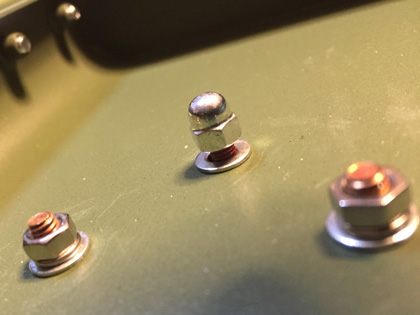

ファーストエイドボックスの赤十字マークはネジで固定する仕様です。

ところが付属の袋ナットでは、ネジが底付きして固定できないという罠。

いや、無理やりねじ込めば締結できるのかもしれませんが、ネジ部の溶接が折れてしまいかねないので、やむなく普通の4mmナットで固定したのでした。

むしろ、これぐらいのイベントが無いとロシア製品を買った気がしませんね。

さっそく側車に装着!

取り付けはトランクリッドのステーに共締めするだけなのでとても簡単です。

若干色があっていないので塗りなおしたいなぁ。

でもまた取り外すのも少々面倒くさい...。

知人の話によるとフタの防水性に難が有るため、あまり重要なものは入れないほうが良いとのこと。

結構厚いゴムパッキンがついてるんですけどね。

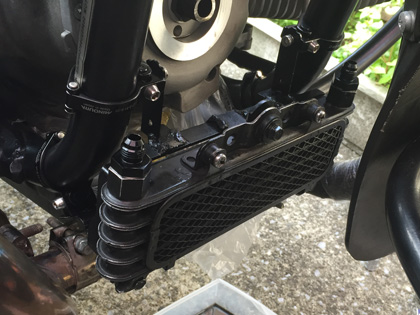

つづいて実用性皆無なMGスタンドの取り付けを検討します。

ウラルのWebサイトにある説明では、船の形状は昔から変わっていないためすべてのモデルに取り付けできると書いてあります。

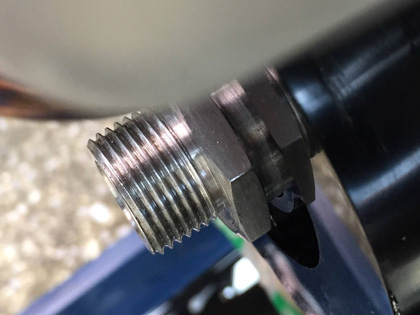

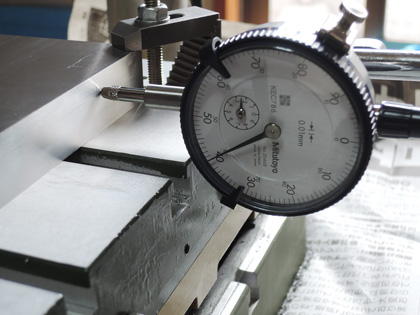

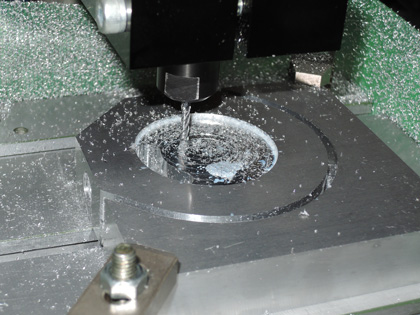

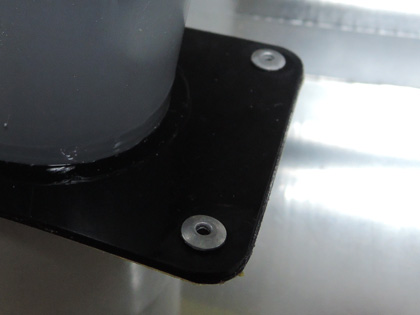

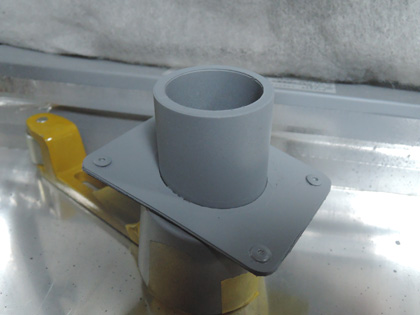

しかし実際にはフットレストやバンパーの留めネジに思いっきり干渉するわけで、相当な加工を余儀なくされます。

部品名称こそкомплект установки турели(タレット取り付けキット)となっていますが、キタコや武川のような親切なキットをイメージしてはいけません。

バイクカスタムではおなじみの「付く」んじゃなくて「付ける」んです。

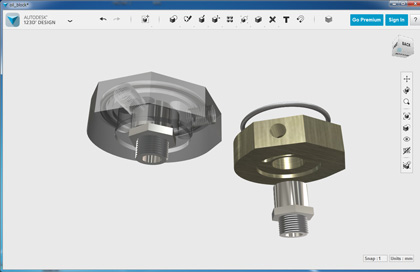

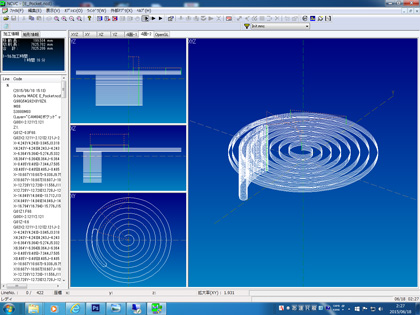

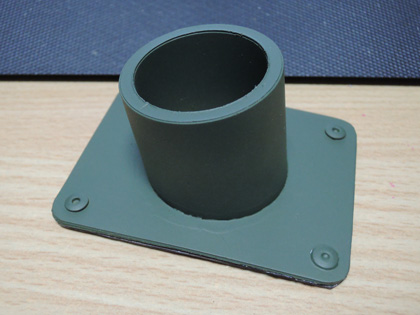

まずは何処をどのように加工すればよいか目安をつけるためモックを作ります。

試作1号は加工が簡単な木っ端でつくりました。

これを基になるべく船側は温存し、ステー側を加工する方向で考えたいと思います。

うまく装着できるかは今のところ未定です。

取り付けられた暁にはPKMの電動ガンでも買っちゃおうかなぁ♪