2019.10.20

今年の2月下旬に注文した2019年モデルのオイルパンがやっと到着しました。

さっそく届いた部品を検証します。

2019オイルパン

重量1240g

容量1330cc (1g 1cc換算)

高さ57mm

純正OPディープパン

重量1410g

容量1530cc (1g 1cc換算)

高さ82mm

25mmコンパクトになり200ccオイルが少なくなります。

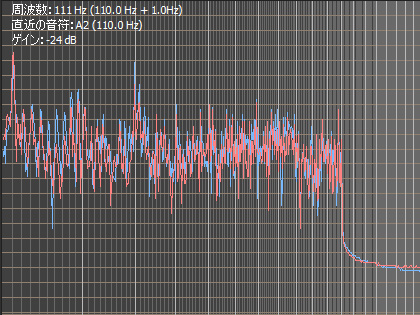

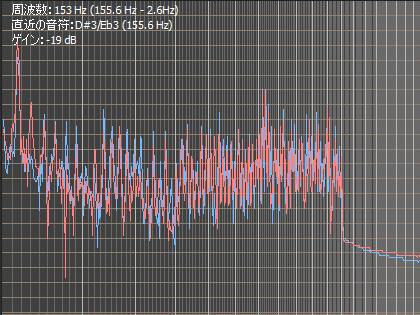

これを高さ1mmあたりの容量に換算すると

2019パン 23.3cc

ディープパン 18.6cc

と、なりますから形状の改善によりうまく容量を稼いでいるようです。

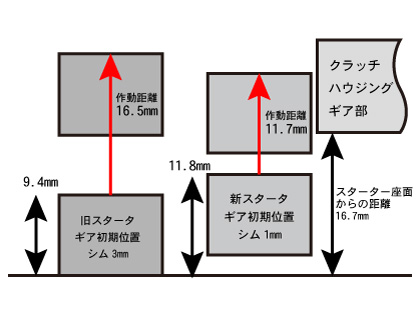

エンジンケース自体は基本的に従来のモデルから変わっていないため、2019パンを取り付けできるのは確定しているのですが、オイルポンプとストレーナーの流用が出来るか組み合わせの可否を調べます。

エンジンケースが変わっていない以上、オイルポンプの取り付けネジ穴やオイル流路の位置も従来と同じであると判断できます。

パーツリストで従来モデルとの違いを調べるとポンプ内部のギアは従来モデルと同じ部品番号であるため、2019モデルのオイルポンプは従来のモデルと同じ構造・性能でハウジングやカバーの外形が違うだけなのではないかと推測できました。

性能強化は見込めないので2019モデルのポンプAssyは入手せず、従来のポンプに新型ストレーナーを取り付ける方向で良さそうです。

ネジ穴と流路の位置が同じである以上、ストレーナーの流用も可能なはずですからね!

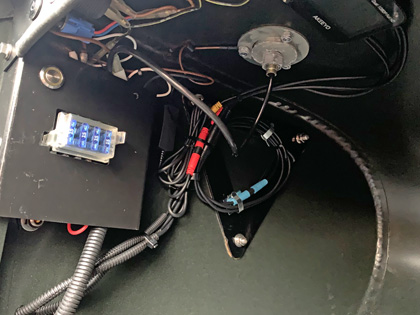

さて、自分の車両はオイルクーラー装着の際、社外品の大容量オイルポンプに交換しています。

外接ギアが純正の2倍はあるため、ハウジングの高さが異なっているとストレーナーがオイルパンに当たって取り付けできない恐れがあります。

あらかじめオイルポンプ取り付け座面からカバーまでの厚みを計測して、純正より厚ければ新型ストレーナーの使用は見送ります。

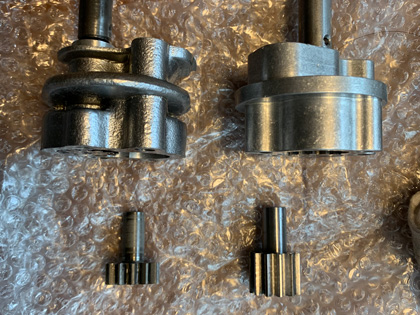

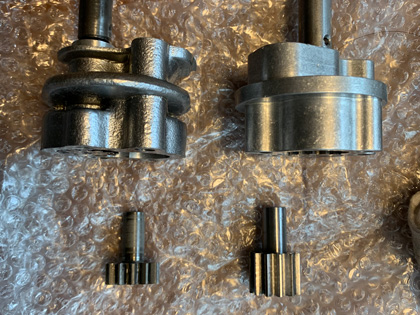

ノーマルポンプ↓

大容量ポンプ↓

どちらも39.2mmでオイルポンプの厚みに違いはありません、これならば大容量オイルポンプでもオイルパンに干渉せず新型ストレーナーを付けられそうです。

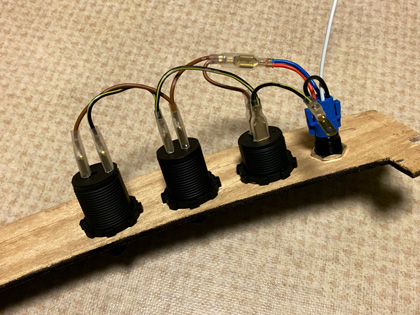

大容量オイルポンプに新型ストレーナーを取り付け。

ストレーナーの取り付け穴が8mmなのに対しオイルポンプのネジ穴は5mmです。

2019モデルではブッシュを挿入して3mmの差を埋めているのですが、ブッシュ単体では部品が出ません。(オイルポンプAssyの付属品であるため)

適当な真鍮棒からブッシュを作り挿入してM5のボルトで締結しました。(写真は仮止めなのでスタッド&ナットでとめています)

新型ストレーナーを付けた大容量オイルポンプを実車に取り付けます。

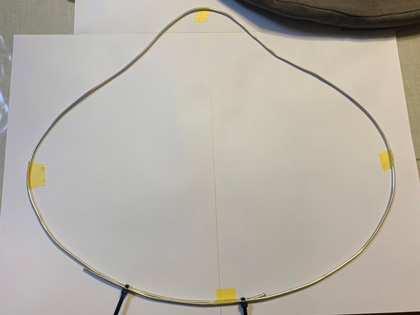

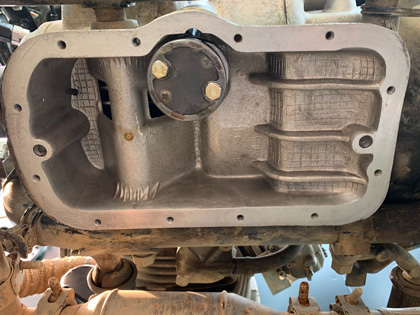

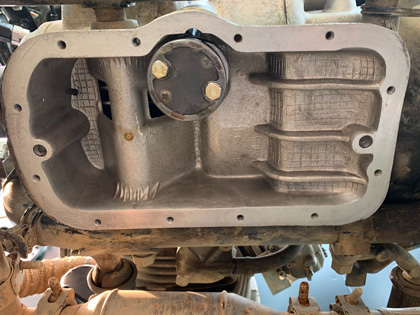

Before

After

オイルポンプの取り付けねじは通常の六角ボルトを使うとストレーナーに干渉して回すことが出来ないため六角穴付きねじ(ヘックス)に変える必要がありました。

新型オイルパンを取り付けます。

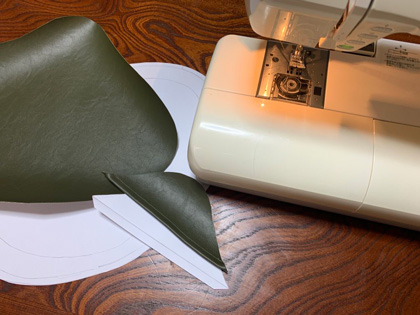

2019モデルのガスケットはコルクとゴムの合成素材で出来ているため比較的柔らかくネジを締めすぎる恐れがあります。

とりあえず5N・mぐらいで緩く締めておき、後日増し締めするぐらいで良いのではないかと?

取り付け完了!

新型ストレーナーによりオイルパンの底の冷えたオイルを吸うことで冷却効率が高まるはずですが、その辺をしばらく走っただけでは体感できませんね...

あとはダート走行の際、オイルパンを打ち付ける可能性が若干減る事が期待されます。

以上、従来モデルにも新型オイルパンとストレーナーの流用は可能であるという結果をもって検証を終わります。