紙製のガスケットは微妙にオイルが滲むため液ガスを併用して使っていましたが、整備性がとても悪くどうにかしたいと思っていました。

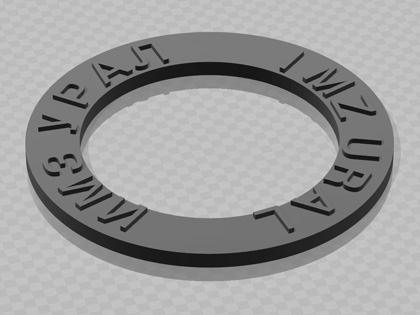

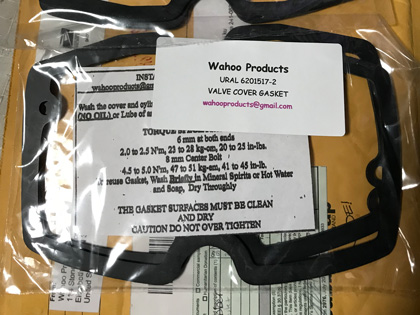

先日ebayを眺めているとウラル用のシリコンガスケットが売られているのを見つけ早速個人輸入して試してみることに。

↓ 注文後アメリカから4日ほどで到着したシリコンガスケット

思ったよりも品質が良さそうで期待が持てます。

まずは実験的に試すべく、左側シリンダーのヘッドガスケットで様子を見ることにします。

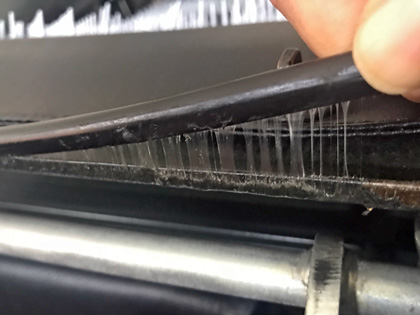

古いガスケットを剥がしたら、液ガスの残りかすなどの汚れをスクレイパーでこそぎ落としていきます。

ついでにバルブクリアランスの調整でもしようかと上死点を出すと、ロッカーアームとバルブの間に隙間がまったく無いことに気付きました。

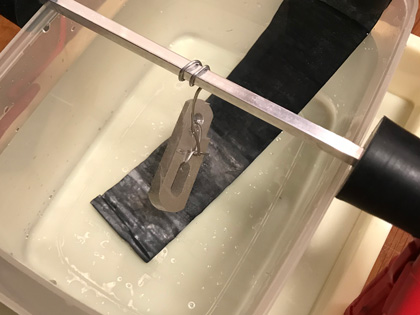

なんだ、右側が五月蠅くなったのではなく、左側が静かになったというオチだったのね...。 ↑ クリアランスゼロだとTDCマークでは上死点が出ているか判らないので棒を突っ込んで直接ピストンの位置を探ります。

↑ クリアランスゼロだとTDCマークでは上死点が出ているか判らないので棒を突っ込んで直接ピストンの位置を探ります。

どうやらガスケットがヘタり、シリンダーが沈み込んだのが原因みたい。

シリンダーを締結するナットが全て緩くなっていました。

そういえば、2年ほど前スタッドボルトのネジ穴が抜けるという不具合でエンジンケースにヘリサートを行った際、ベースとヘッドのガスケットを交換しています。

あれから一度もチェックしていなかったっけ?

規定トルクで4カ所のナットを締め付け、バルブクリアランスを0.1mmほどに調整しておきました。

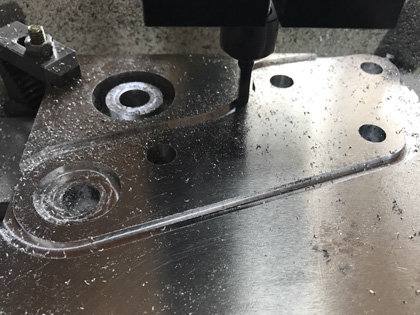

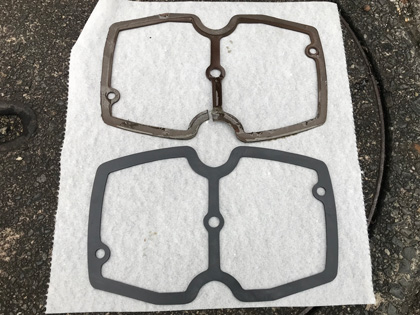

話が脱線しましたが、紙のガスケットとシリコンガスケットはこんな感じです。

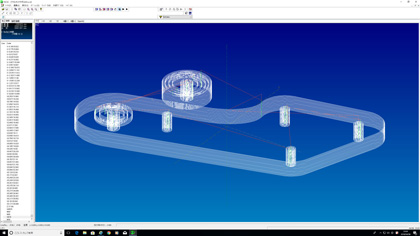

さっそく装着!

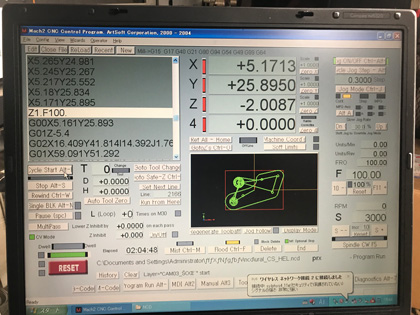

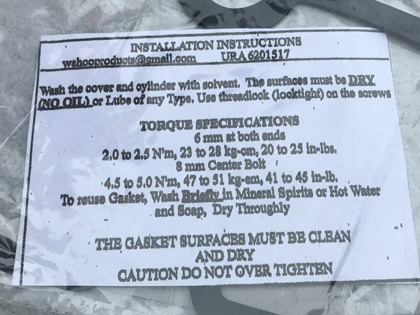

付属の説明書(紙ペラ1枚)には8mmのセンターボルトの場合4.5Nm~5.0Nmと書いてあります。

しかしそれだと強く締め過ぎな感じがするため、ほどほどの力加減で締結しておきました。

(勘違いしておりましたが、50Nmでなく5Nmです、恐ろしく低い締め付けトルクなので要注意! そりゃロックタイト推奨にもなります 2018/06/17 追記)

説明書にはロックタイトの使用を推奨していますが、定期的に増し締めする方向で...

試しに十数キロほど近所を走って来ましたが、今のところオイル滲みは全くなく、熱にも耐えているようです。

たしか,18年モデルからガスケットの材質が変わるようなアナウンスを聞いた記憶があるけど、まさかこれじゃないよね?