2014.08.16

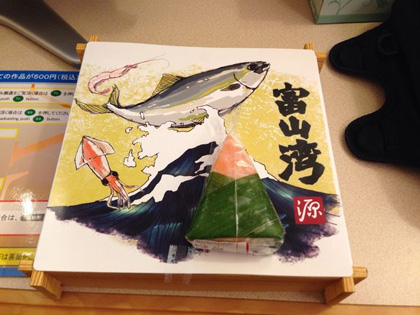

早朝4時に起床、まだ薄暗い5時半頃富山駅にほど近いホテルを出発。

予報通り日本海側は雨ですが、安房を越えて長野側に出れば止むはずです。

R41をひたすら南進します。

次第に雨が強くなりヘルメットの視界も失われていきます。

早朝だけに車が少なくかなりのペースで走っているのですが、身の危険を感じるほどの雨だったので後ろから来る速い車を数台パスさせ、ペースの遅いファミリーカーを先導にして進んでいきました。

途中、道路と並行する神通川は今にも溢れそうな勢いの濁流でした。(実際この日の午後、奥飛騨や高山で水害があった事をニュースで知ります。)

神岡でR471に入り無事平湯に到着、安房トンネルを抜けて長野県側に入ってきました。

天気図通り長野県側に入ると次第に雨が弱くなり、道の駅風穴の里で1回目の休憩。

ここまで約110kmの道のりをノンストップで走り続けました。

8時を過ぎたばかりですから時間にして2時間半ほど、シビアコンディションにも関わらずなかなか良いペースです。

この調子なら中央道の渋滞に巻き込まれずに済むかな?

20度に満たない気温と雨でエンジンが冷やされたためか油温は上がらず70度ぐらい。

下新のガソリンスタンドで給油をして、松本ICから長野自動車道、中央自動車道と進んでいきます。

天気もほぼ回復し、日本海側の大雨がウソのようです。

このまま順調に行けば午前中には自宅に帰れることをナビが示していますが、そうは問屋が卸さず長坂で事故渋滞発生。

11kmの渋滞に嵌まってしまいました。

渋滞で時間過ぎるにつれ笹子トンネル付近の自然渋滞が始まり、少しずつ伸びていることを電光掲示板が知らせています。

長坂の渋滞を抜けるとしばらく順調に走り双葉SAで最後の給油をします。

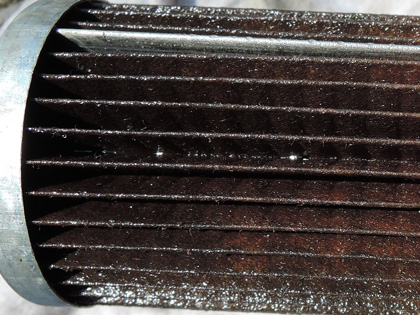

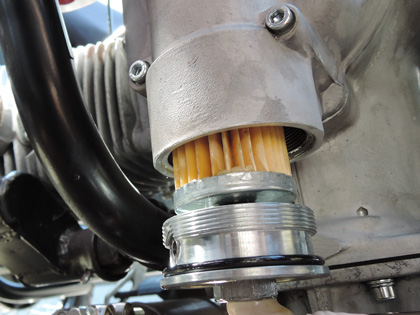

程なくして笹子トンネルの渋滞に突入、微妙な上り坂を止まったり進んだりトロトロ走るものですからみるみる油温が上昇していきます。

ついには油温140度に達し2速にするとパワーが無く前に進みません、完全なオーバーヒートです。

笹子トンネル入り口直前の非常帯に入ってエンジンが冷えるのを待つ事になりました、渋滞をゆっくり通過する自動車からの視線が痛いです。

しばらく冷えるの待っているとNEXCOの巡回パトロールカーがこちらにやってきました。

NE:どうしましたか~? 救援呼びましょうか?

私:オーバーヒートっす、冷えれば走れます。

NE:そうですか、もし走れなかったらそこに電話してくださいね~

念のため車種を教えてもらえますか?

私:IMZ ウラルです!

と、なにやら帳簿を付けてNEXCOのパトロールカーは颯爽と去っていくのでした、NEXCOの故障車統計にウラルが追加されたのかな?

油温が100度位に下がったところで再始動し、再度渋滞の車列に加わります。

笹子トンネルに入るとウソのように渋滞が解消、上り坂とトンネル入り口による無意識の速度低下が起こす自然渋滞の典型ですね。

想定外の事態で余計な時間を食ったため、小仏トンネルの渋滞が始まってしまいました。

このまま進むとまたオーバーヒートする恐れがあるため大月ICで下道に降り、禾生からK35でR412に抜けました。

今思えば須走まで行って御殿場から東名に乗ればもう少し早く帰れたかもしれません。

R412から厚木に抜けK22で15時頃自宅に到着。

ここ数日田舎の快適な下道を走り回ってましたから、都市部の渋滞と信号の多さに辟易しました。

まぁ、何にせよ無事に帰れて良かった!

本日の走行距離 349km

総走行距離 1333km (GPS計測値)

総移動距離 約1900km (フェリーや徒歩観光含む)

ほぼ毎日雨に降られましたが、運良く観光地では降られずに済みました。

最後にオーバーヒートで停車するケチがつきましたが概ね良いツーリングだったと思います。

↑ 全行程 GPSログ