先日の事。

某SNSのタイムラインにイギリスのウラル愛好家から投稿があり、フロントディスクブレーキの他車種流用について言及がありました。

自分も少し気になったので調べてみることに。

近年のウラルは良い部品をどんどん取り入れていますから、スイッチやレバーなどの操作系はイタリア製、キャブやオルタネーターは日本製を使うなどロシア生産にこだわらず多国籍化しています。

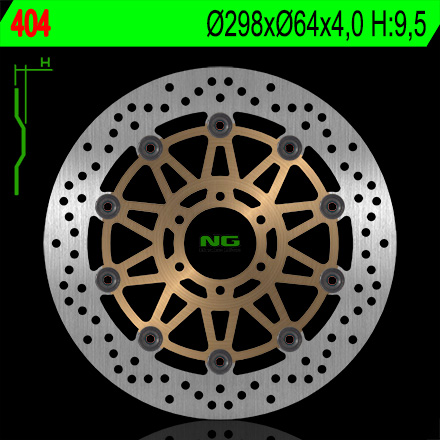

ブレーキディスクもご多分に漏れず、スペインNG BRAKE DISC社の製品が採用されています。

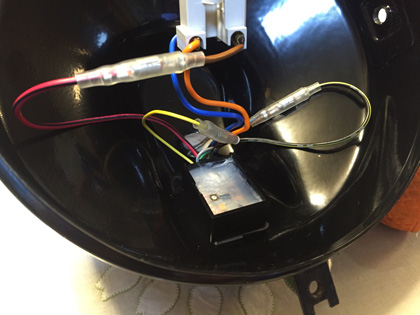

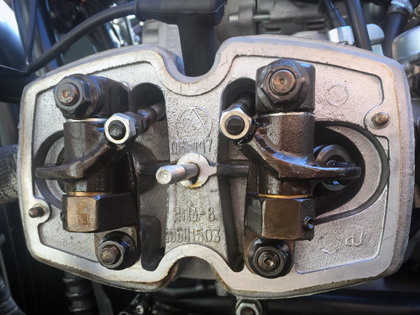

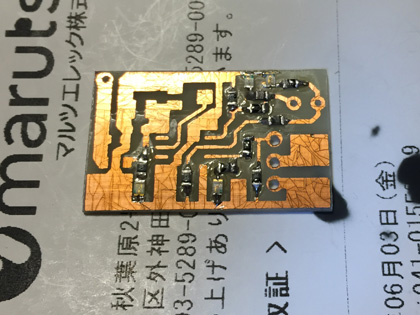

まずはNG BRAKE DISC社の素性を調べます、ご丁寧にインナーローターにURLがレーザー刻印されており、すぐに該当製品を突き止めることが出来ました。

適合表を見るとウラルのフロントディスクはヤマハの古いマシンと互換がある様子です。

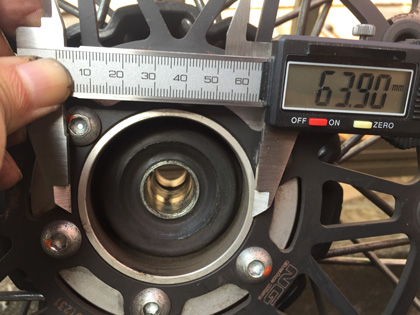

念のため知り得た情報が正確であるか検証するため、実測することにしました。

ディスク直径 298mm

インサイドホール 63.9mm

PCD 80mm

ディスク厚み 3.8mm

オフセット 約9.4mm

ほぼカタログ値と同じ計測結果を得ることが出来ました。

と、いうことはbrakingのウェーブディスクやArashiの中華激安ディスクも使えることになりますね!

NG BRAKE DISC社のディスクはとても品質が良いので、敢えて社外パーツにする必要は全くありませんが、選択肢が増えるのは良いことです。