2015.10.30

最初におことわりですが、この行為に全く意味はありません。

正直なところムダです、興味本位であることをご承知下さい。

ウラルのパーツリストを年代ごとに遡るとハブベアリングは30204→7204→6204と変遷していることがわかります。

ホイールハブやディスタンスカラーは共通部品であるためずっと変わっていないにも関わらず、ベアリングだけなぜ変わっているのでしょうか?

カラーやハブの寸法が変わっていないので先述した30204・7204・6204のサイズ(外形47x内径20x内輪幅14)も変わらず、何が違うかというとベアリングの種類が変わり、円錐ころ → アンギュラ玉 → 深溝玉と変遷しています。

円錐ころ →ラジアル加重(垂直な加重)アキシャル加重(軸方向の加重)の両方に極めて強いのがメリット

デメリットは、転がり抵抗が大きめ、2個を相対して使用する必要がある、予圧の管理が必要。

アンギュラ玉 →玉ゆえに転がり抵抗がころより小さく、ラジアル加重とアキシャル加重が受けられる

デメリットは、アキシャル方向の加重は1方向であるため2個を相対して使用する必要がある、高価。

深溝玉 →転がり抵抗が小さくラジアル加重とある程度のアキシャル加重が受けられる、最も一般的なベアリングで安価

デメリットは、アキシャル加重に弱い。

恐らくメーカーは長年培われた実績を元にメンテナンス不要で低コストな深溝玉軸受けを選択したのだと考えます。

ベアリングメーカーの努力でベアリング自体の性能が向上したこともあるでしょう。

四輪車にいたってもトラックや大型SUVを除いては円錐ころ軸受けが使用されることは希になっています。

サイドカーの場合、コーナーリング中に車体を傾ける事が出来ませんからアキシャル方向に掛かる加重はかなりなものになります。

おそらく当初はボールベアリングで強度や精度を満たすのが難しく、調整次第で長く使える円錐ころを使用していたのではないでしょうか?

それがメンテナンスを容易にするためアンギュラ玉を採用、さらにコスト削減のため深溝玉に変遷といった順当な進化を遂げていったのではないかと勝手に推測。

深溝玉軸受けに変更されて以来、アキシャル方向の加重を受けられるようにベアリング外輪にもディスタンスカラーを設けることで、内輪と外輪のズレを防止する仕様の変更がなされています。

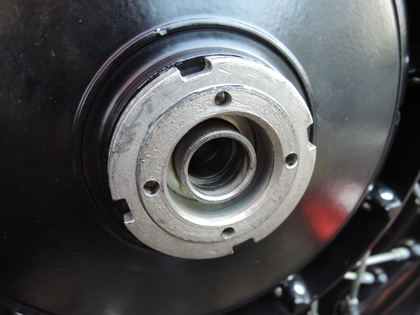

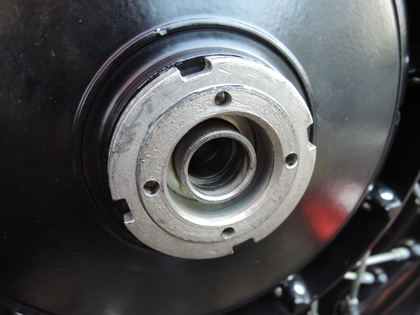

前置きが長くなりましたが、早速ハブを分解してみます。

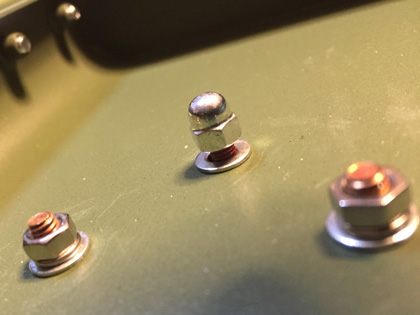

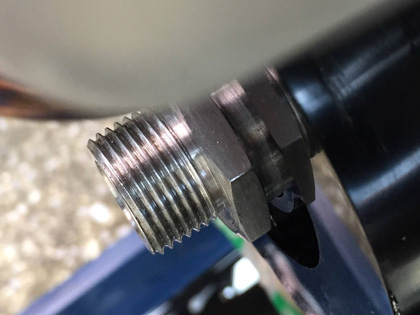

車載の工具のフックレンチでロックナットを緩め、カニ目レンチで予圧調整ネジを外すと簡単にベアリングにアクセスできます。

ベアリングの嵌め合いはハブの個体差によって様々で、ヒートガンで暖めるだけでスコンと外れるものやブレーキドラム側から車軸を挿入してハンマーで打撃を加えてやっと外れるものなど品質にバラツキがあります。

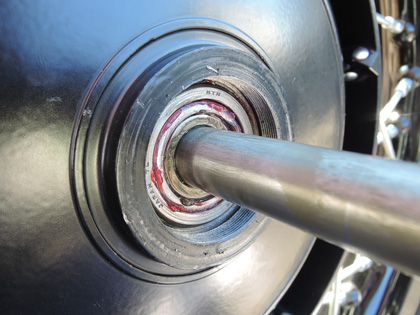

2013年モデルに使用されているベアリングはスウェーデンのSKF社製で世界シェアNo1の信頼できるベアリングです。

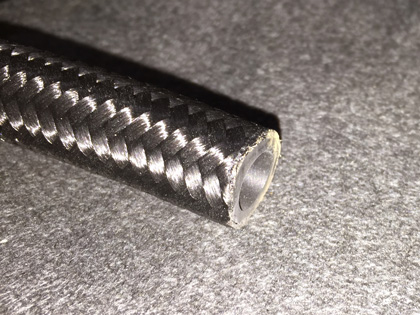

接触シール型のベアリングが使用されていますがベアリングを保持するカラーにはシールが無いため、車軸が水につかるとハブ内部に水が進入してベアリングが錆びて交換が困難になることが考えられます。

メンテナンスフリーな構造でも定期的に点検するべきかもしれません。

取り外したディスタンスカラーは油分が無くカラカラな状態。

乾燥した海外の気候であればこれで良いのかもしれませんが、湿潤な日本ではグリスアップしてから組み付けた方が良さそうです。

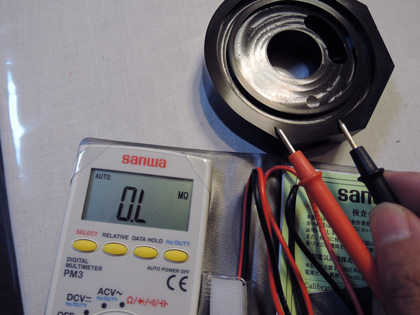

たったの5000kmほどしか走っていないためベアリングの劣化はまったくありませんが、日本人たるもの日本製のベアリングを使いたいところ。

NTNのベアリングに換装してみます。

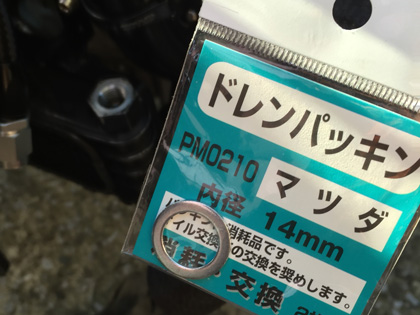

本車側の前輪と後輪は純正と同サイズの6204-C3、

カラーの順番を間違えないようにベアリングドライバーで圧入するだけ。

外輪のディスタンスカラーにより適切なクリアランスが保たれるため緩まない程度に予圧調整ネジを締め込むだけで完了です。

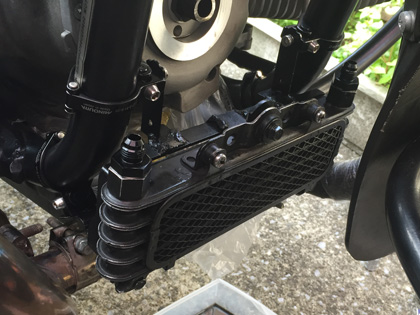

側車輪は敢えて時代に逆行して円すいころの30204を試してみます。

そもそも側車輪は車軸自体が回転しているため、ハブベアリングは回っておらず、無意味なことは十分承知です。

まずはベアリングのグリスアップから。

世の中にはグリースパッカーなる便利な工具が売られていますが、厚手のビニール袋一つで代用可能です。

ビニール袋にお好みのグリスとベアリングを入れたら、その袋をモミモミするだけです。

今回はリチウム系の極圧グリスを採用しました。

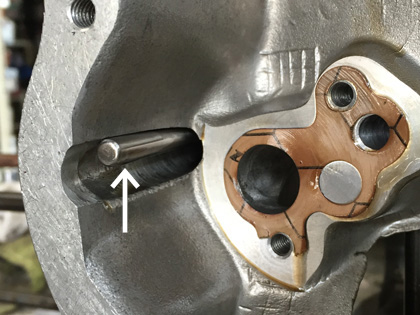

円すいころは相対して組み付ける必要があるため、まずはアウターレースを圧入。

つぎにインナーレース→ディスタンスカラー →インナーレース →アウターレースの順になります。

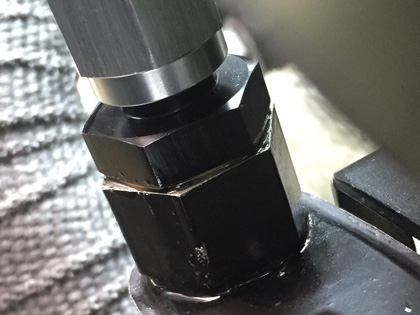

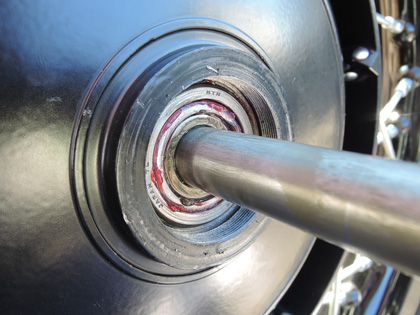

↑ アウターレースを打ち込んだ状態。

本車のホイールシャフトを使用してガタがなくスムーズに回るように予圧ネジを調整します。

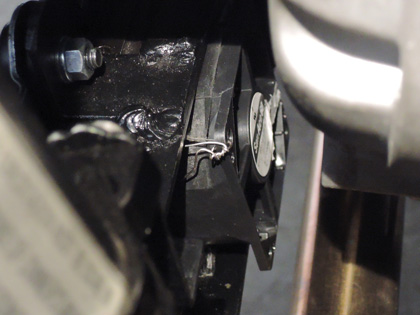

現行の予圧調整ネジはシールが付いていないため、NOKのオイルシールを打ち込んでおきました。

カタログスペック上は深溝玉ベアリングの2倍以上の強度がある円錐ころベアリングですが体感できるほど差があるかというと微妙です。

保守性優先でボールベアリングになったのも当然の流れなのでしょうね。