2014.04.26

京都南インターを降りて最初に向かうのは伏見稲荷神社です。

鳥居が延々と続く参道を歩いてみたかったのですよ!

しかし京都の道はわかりにくい...

碁盤の目のような路地は、一方通行ばかりでなかなか思う方向に行けません。

一見さんお断りなんじゃないの? と、思うほど。

脇の路地からは遠慮無くひょいひょい車が飛び出してくるし、運転マナーも良くない感じです。

(碁盤の目状だから相手にはこちらが飛び出しているように見えたのかも、相対的な感覚ですね。)

結局、京阪本線沿いに丹波橋→墨染と一方通行の道を直進して伏見稲荷に到着しました。

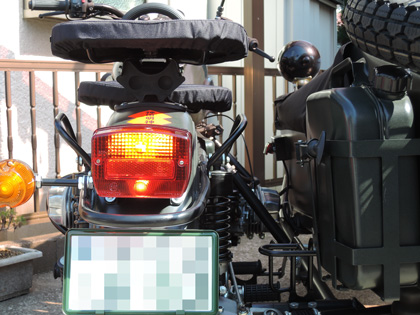

付近は外人さんもいっぱいで我がウラルは好奇の的になっています。

写真をパシャパシャ撮られたりして大人気?でした。

んで、早速参拝開始!

本殿→千本鳥居と進み奥社奉拝所へ。

おもかる石は思いのほか重かった。

この辺りは観光客が非常に多く、情緒の欠片もありません。

外国人観光客(特に大陸系)が騒がしくて少々イライラします。

鳥居に導かれてどんどん登って行き四ツ辻に到着。

少し展望が開けて景色の良いところです、大体の観光客はこの辺りで引き返すみたい。

実際のところ稲荷山は思っていたよりハードで、オーバーパンツを履いたまま登ってきたのを後悔しておりました。山を舐めるな!

(参道沿いに売店と休憩所が沢山有るのでゆっくり歩けば平気です)

軽く休憩してさらに頂上を目指します。

これより先は観光客の姿もまばらになり、情緒たっぷりな鳥居の参道となってきました。

写真撮影を楽しみつつゆっくり登って頂上の一の峰に到着。

眺望はほとんど無くちょっと残念ですが、伏見稲荷参拝という目的を達成できて満足です。

んで下山。

帰り掛けに参道の土産屋で八つ橋(生じゃない方ね)を購入。

日が落ちるまではまだ時間があるので、渡月橋をウラルで渡ってみることにします。

ナビで調べると伏見稲荷からは10キロ以上離れており少し躊躇するも、ここまで400km以上走っているわけだから10kmぐらいで諦めるのもバカらしい。

五重塔を横目に見ながら東寺を通り過ぎ、桂川沿いに嵐山を目指します。

むむ、意外と混んでる・・・ 20~30分ぐらいで着くかと思ったら甘かったな。

しばらくすると、やっと見覚えのある橋の形が見えてきました!

渡月橋に来るのは中学の修学旅行以来、実に20年ぶりですよ。

当時は修学旅行生だらけだったイメージがありましたけど、今はずいぶん国際色豊かですね。

観光客の視線を集めつつ、ウラルで渡月橋を渡るミッションを完了したので、そのままホテルに向かいます。

初日の移動距離はGPSによると467km(徒歩観光含む)