オイルクーラーを取りつけるべく、オイル取り出しの要となるオイルブロックを検討します。

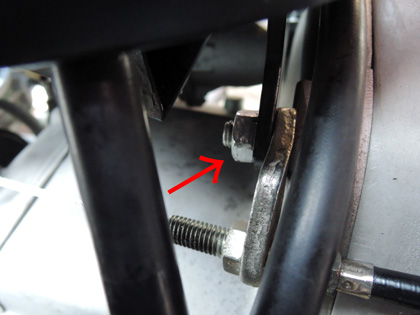

フロントフェンダー後縁とのクリアランスを保つため前方への突き出しは少ない方が良いですから、なるべく薄型の製品を探さなくてはいけません。

しかし、この手のアイテムは基本的に自動車向けに設計されており要求を満たす小型の製品を見つけることは出来ませんでした。

汎用的に使えそうなオイルブロックは大体30mmぐらいの厚さがあるようです。

探せばもっと薄いのもあるのでしょうけど無いのなら自分で作るしかないですかね?

と、いうことで極限まで薄いオイルブロックを製作することに・・・。

・設計

まずは要求する仕様を満たすように設計図を作ります。

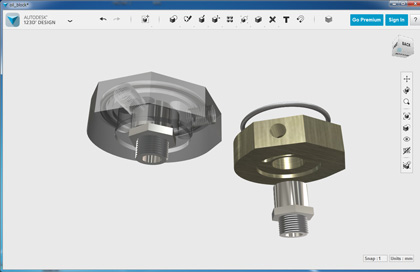

設計図とはいっても、今時は紙に書くのではなく3D CADソフトを使って視覚的に設計することが出来るのでとてもイメージしやすく手軽です。

CADの名門、Autodesk社の3D CADソフト「123D Design」を使って立体構造を確認しながらモデリングしました。

このソフトはAutodesk社の3Dプリンタ向けソリューション一環として無料配布しているもので、シンプルな機能しかありませんが工夫次第で複雑なモデリングも出来なくはありません。

しかも作ったデータをそのまま3Dプリンタで出力するサービスも行っているようです。

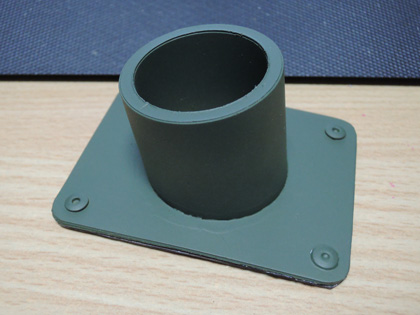

オイルブロックに要求する仕様は#6(9.5mm)クラスの油路を確保すること、オイルブロックの厚みを20mm以内にすることの2つです、極力コンパクトにします。

結果、肉厚の一番薄いところは1.2mmしかないというかなりギリギリな設計になりました。

・製作

製品を構想できたらそれを具現化しなくてはなりません。

3Dプリントサービスで出力すれば、先ほど作ったデータを渡すだけで完成しちゃうのですが、金属の出力はいまだに高価でさすがにコスト的に合いません。

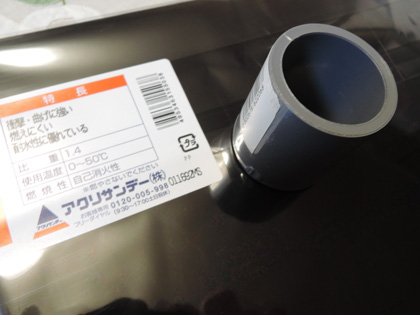

所有する小型のCNCを使ってアルミ(A2017)のブロックから削り出すことにしました。

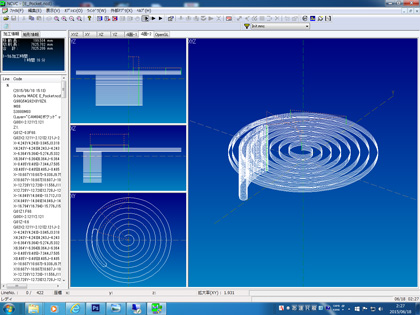

まずは2D CADで切削パスを作成します。

2D CADは「JW CAD」Gコードの生成は「NCVC」を使用しました。

ホントは高機能なCAMソフトで工具径を考慮した切削パスを一発で生成したいところですが自動車が買える値段がしますからね・・・

どちらもとても素晴らしいソフトです、作者様ありがとう!

CAM上で入念にシミュレートを繰り返し、問題が無ければ切削に入ります。

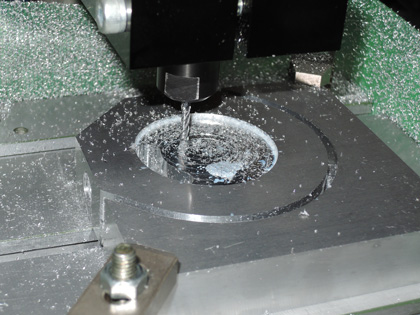

卓上フライスとパソコンを接続し、CNCソフト「MACH2」に先ほど生成したGコードを読み込ませます。

所有するフライスは小型で定格時間が30分しかありませんので、それにあわせてGコードも分割してあります。

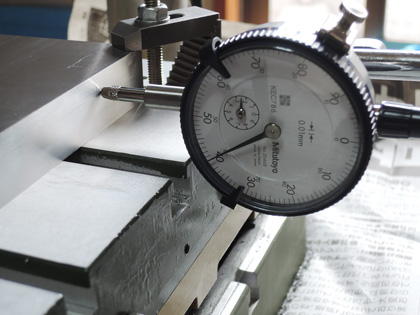

また、両面加工するためワーク(素材)の位置決めは慎重に行い、ダイヤルゲージで0.05mm以下の精度で平行を出しておきます。

準備が出来たらおもむろにプログラムを実行!

本来プログラムが完了するまで放っておけば良いのがCNCの良さなのですが、卓上CNCではそうは行きません。

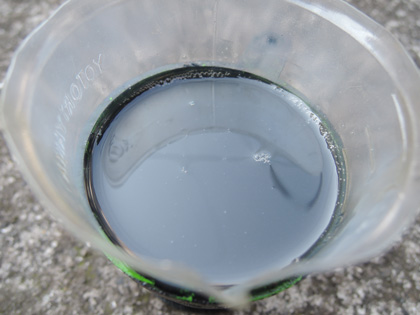

切り粉の処理や切削油の滴下は自動化されていませんから付きっきりで監視することになります。

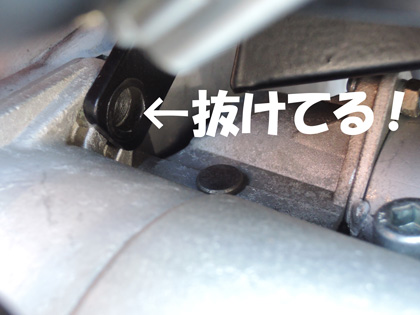

他にもエンドミルの破損やステッピングモータの脱調、プログラムのミス、ホストコンピュータの不具合など心配事は尽きません。

定格時間ごとにスピンドルモータを休ませるため、稼働率が50%程度ですから、すべての切削が終了するのに土日をたっぷり費やしました。

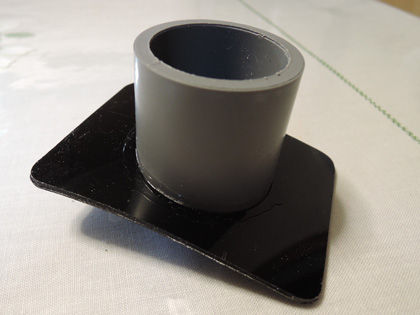

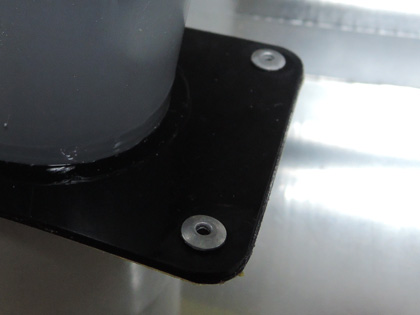

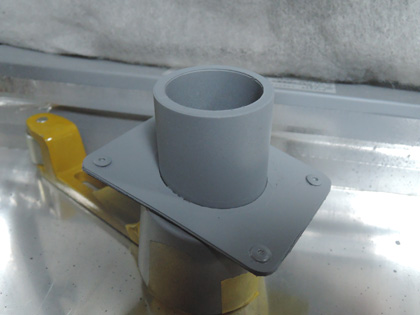

そして一応設計通りに現物が完成!

市販品に遠く及ばないクオリティですが、自分が使うぶんには及第点でしょうか?