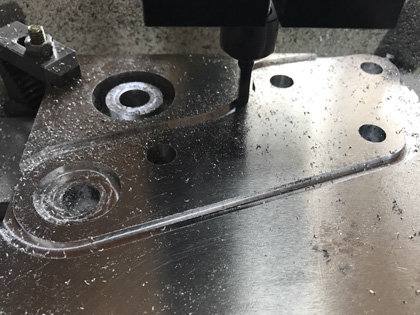

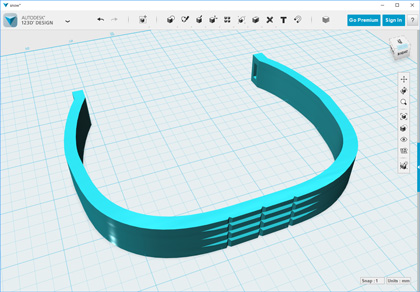

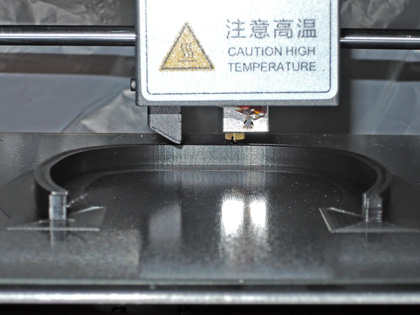

削り出したキャリサポを仮止めしてみました。

計算通りばっちりですね!(自画自賛)

ネジ穴やパッド位置などに問題ない事が判ったので、仕上げのアルマイトを施します。

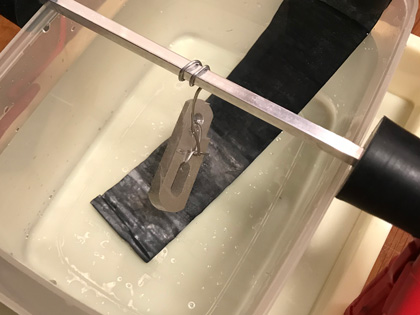

電解して適当に調色した黒の染料に漬け込めばブラックアルマイトの完成です。

元の塗装に似せるため、敢えてピカピカに磨かずフラットブラックな感じに仕上げました。

純正のキャリサポは微妙にキャリパーセンターが出ておらず、シムを噛まして調整していましたが、自作のキャリサポはあらかじめシム分の厚みを調整してシム無しでもセンターが出るようにしてあります。

実車に取り付け後、近所を30kmぐらい走って様子を見ると、外周までしっかりパッドが当たっているのが確認できました。

思わぬ二次的な効果として、純正のテッチンからジュラルミン(A2017)にすることで半分以下の重量になりました。

A2017はSS400に匹敵する引っ張り強度がありますから特に問題ないと思いますが、バネ下重量の削減を喜ぶべきか、強度不足の心配をすべきか、あまりにも軽くなったので少し心配です。

純正9mm厚→自作10mm厚にしたり、ネジ穴回りの肉厚を純正より確保するなどそれなりに考慮しているので大丈夫じゃないかなぁと。

DIYは自己責任と言うことで、しばらく様子を見てみます。