ビザの取得を完了し、書類上は大陸を走る準備が出来ました。

未だに旅費が確定せず、ニコニコ現金払いになることは確定なのだけど、明日から下道でのんびり境港を目指します。

富山発のルーシー号が今もあれば楽だったのになぁ

ロシアンサイドカー ウラルなブログ

ビザの取得を完了し、書類上は大陸を走る準備が出来ました。

未だに旅費が確定せず、ニコニコ現金払いになることは確定なのだけど、明日から下道でのんびり境港を目指します。

富山発のルーシー号が今もあれば楽だったのになぁ

用意する書類の続きです。

・国際ナンバープレート

国際的にナンバープレートはアラビア数字とアルファベットの組み合わせという規定があるため、漢字やひらがなが使われている日本のプレートは使えません。

登録証書と同じ内容のプレートを自前で調達する必要があります。

調達方法は大きく二つあり

・カルネ申請時にJAFに注文する方法

・民間業者に個人で注文する方法

上記のいずれかになります。

今回ロシア一国の旅行ではカルネは使わないため、民間業者に注文しました。

------------------

小松自動車工業株式会社

TEL:03-3474-0211 FAX:03-3474-0436

東京都品川区東大井1-7-5

------------------

多くの人がこちらの会社を使っている様子です。

一昔前の通販を彷彿させる方法で取引します。

まずは電話で注文の旨を相談、FAXで注文書がおくられて来たらサイズ・数量と必要事項を記入して登録証書といっしょに注文書を送り返します。(FAXもしくは郵送)

次に代金を銀行振り込みして待つだけです。

バイクの場合 小板(125*230) 1枚 \2,600- (2019年5月時点)

送料着払いで送られてきます。

納期は10日との事でしたが、金曜日の午後に注文して次の水曜日には受け取りましたから、実質2日程度で作られた様子です。

このあたりは仕事の立て込み具合によって変わることもあると思いますので参考まで。

なお、国際ナンバープレートを装着して日本国内を走ることは出来ません、フェリー積み込み前に付け替える必要があります。

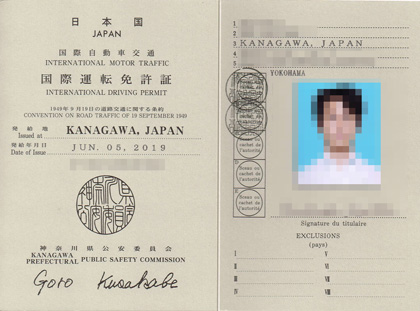

・国際運転免許証

ジュネーブ条約に加盟した国間で自動車の運転をすることが出来る免許証です。

最寄りの免許センターや警察署で発行します。

取得には以下の書類が必要です。

・国外運転免許証交付申請書(現地で書く)

・運転免許証

・写真1枚(縦5cm×横4cm)

・パスポート等、渡航を証明するもの

自分の場合、免許センターが近所なのでそちらで取得しました。

二俣川運転免許センター↓

二俣川の免許センターでは申請書の発行は自動化されており、免許証を機械に差し込んで国外運転免許証交付申請書を選択すると、必要事項の記入された申請書がプリントアウトされます、手書きする必要はありません。

それに\2,400の証紙を貼って窓口に提出すれば申請完了です。

待つこと約20分で国際運転免許証が発行されました。

国際免許の有効期間は発行から1年です、使用後は免許センターに返納する必要があります。

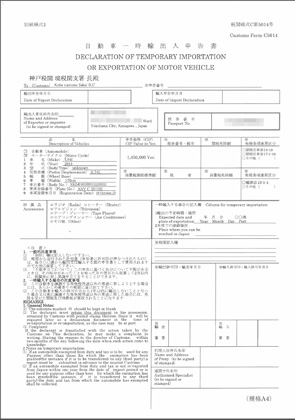

・自動車一時輸出入申告書

国によっては自動車に高額な関税が掛けられていることがあります、場合によっては車両価格の数倍になることも...。

輸出した自動車を必ず持ち帰る事を条件に関税を免除するのがこの書類です。

複数国に跨がる旅をする場合はカルネを取得するほうが良い場合もありますが、今回ロシア一国なのでカルネは使いません。

税関様式C第5014号を2部用意しておきます。

実は車両に付属&積載する用品等をどれだけ詳しく書けば良いのか良くわかっていません、境港で書き直すハメになるかも。

以上でロシアで走るために必要な書類は揃いました。

しかしひと月前にも関わらず、未だにビザの発行や代金振り込みについてのアナウンスが無いので正直本当に催行されるのか心配ですw

自分の車両を外国に持ち込むためにはいくつかの書類が必要です。

とりあえず次の書類をそろえます。

● パスポート

● 登録証書

● 国際ナンバープレート

● 国際運転免許証

● 自動車一時輸出入申告書

これらの書類を得るには段階を踏む必要があるため余裕を持って準備しました。

パスポートがないと国際運転免許証と登録証書が発行できず、登録証書がないと国際ナンバープレートと自動車一時輸出入申告書が書けません。

・ パスポート

日本を出国する際に必ず必要な書類です。

ちょうどパスポートが期限切れだったため再交付を受けてきました、また国によっては期限に余裕がないとビザが発行できないため有効期限にも注意が必要です。(ロシアの場合6ヶ月以上)

パスポート発行に必要な書類

・一般旅券発給申請書(申請時に書く)

・申請日前6ヶ月以内に発行された戸籍謄本または戸籍抄本

・申請日前6ヶ月以内に撮影された証明写真 45mm * 35mm

・本人確認書類(免許証など)

・切れたパスポート(ある場合)

・手数料

自分が住む神奈川県の場合、申請後6営業日で受け取りになります、手数料は交付時に\16,000(10年用)でした。

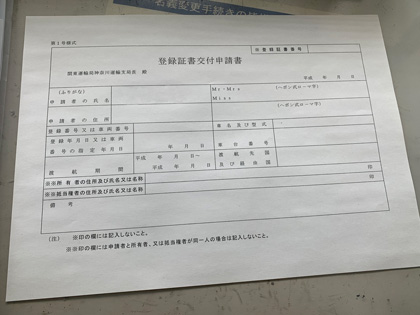

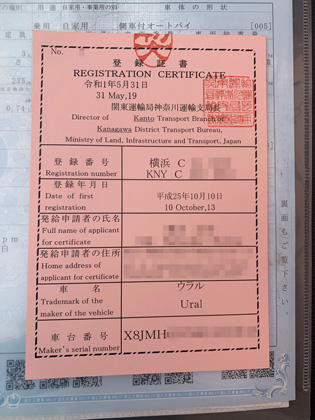

・ 登録証書

車両を特定するための書類です、日本でいう車検証のようなもので車体番号と登録番号(ナンバープレート)の結びつきを国際的に通用する内容で証明します。

登録証書発行に必要な書類

神奈川陸運支局の場合以下の書類で発行できました。

・登録証書交付申請書(申請時に書く)

・有効な自動車検査証(現物)

・パスポート

・自動車損害賠償責任保険証明書

(納税証明書も持参したが不要といわれた)

登録証書は発行数が少ないためか、担当者によってはなかなか理解されないこともあるようです。

また必要な書類も支局により違いがあるようです、事前に問い合わせた方が良いでしょう。

以下神奈川陸運支局における詳細。

陸運局に行く

現車の確認はないため電車で行こうが徒歩で行こうがOKです。

2番の建物へ(神奈川陸運支局の場合)

0番の相談窓口へ

登録証書申請の旨を伝え、登録証書交付申請書を受け取り記入。

(このときパスポートをちらつかせると話が早い)

記入後、パスポート・車検証・自賠責保険証を添えて提出。

20分ほどで次の書類が発行されました。

登録証書の発行に手数料はなく無料です。

なお、登録証書は使用後、陸運局に返却する必要があります。

余談ですが、登録証の番号は平成27年に自動車で世界一周をした従兄弟のものとたった3番しか違いませんでした、もちろん同じ陸運支局です。

4年間でたった3部しか発行されていないのか?

つづく...

先日ウラルジャパンからとても気になる企画が発表されました。

ウラルジャパンのロシアライド計画が決定!

— ウラル・ジャパン (@uraljapan) 2019年5月19日

2019年8月5日から14日までウラジオストク市及び沿海地方ウラルサイドカーツーリングを実施いたします!

一生忘れない冒険のバイク旅をしませんか?!

詳細、応募はお気軽にお問い合わせください!

info@ural-jp.com pic.twitter.com/xWGLms0hcz

ウラジオストクには10年ほど前に訪問したことがあり、当時はAPECに向けた再開発の最中でしたが、それらが終わって垢抜けたであろう街並みをぜひ再訪してみたいところです。

とはいえ相当の休日が必要になりますから一大決心が必要です。

このような好機は逃すと次が無い可能性もありますから、意を決して申し込みすることにしました。

ドラレコ搭載の続き。

仮止めの段階で近所を走ってみたところ、点火プラグのノイズが乗り画面が乱れる現象が発生しています。

これではまずいので対策を考えることにしました。

まずはどの程度のノイズが発生しているのか確認します。

ウラルの付近にある電子回路にどのような影響があるのかオシロスコープで視覚化してみました。

極めて短いパルスではありますがP-Pで2vを越えるようなノイズが観測できました。

繊細な回路なら影響が起きてもおかしくありません。

と、いうかドラレコの画像はめっちゃ乱れてますし...

ハッキリ言ってノーマル状態のウラルはノイズの塊でありEMC的に迷惑ですw

ウラルのNGK製プラグキャップには5kΩのレジスタが内蔵されていますがこれだけではノイズ削減効果は弱い様子。

標準のノンレジスタープラグ「BP7HS」からレジスタープラグ「BPR7HS」に変えてみます。

2013年式のウラルはフルトラ点火ですからレジスタープラグを使っても特に問題ないはず...。

結果、ノイズは激減!オシロに観測されるノイズはほぼ無くなりドラレコ動画の乱れもウソのように発生しなくなりました。

レジスタープラグ効果覿面です!

始動性や走行性能が変わったようにも感じられません。

ドラレコに記録された動画↓

アクションカメラほどのブレ補正が無いこと、ビットレートが若干低く画質が今ひとつなところなど多少の不満はありますが、信号の色は確認できますしドラレコとしての証拠能力は十分でしょう。

あとは製品の耐久性に期待するばかりです。

最近あおり運転が世間の話題になり、ドライブレコーダーの画像がニュースで流れることも多くなりました。

当方新しもの好きなので、自動車には10年以上前からドラレコを搭載していますが、そろそろウラルにも付けてみようかなぁ、と。

購入したのは「AKY-868G」防水の前後CCDカメラとGPSアンテナ、非防水の本体で構成されたモデルです。

Amazonでは4つ星とそこそこの評価であり、少しググればブログなどで装着の記事を多く見ることが出来ます。

ドラレコ自体は電源を供給してカメラを適当な位置にセットすればあとは勝手に動作しますから、装着のポイントは何処にカメラや本体を設置するかに集約されます。

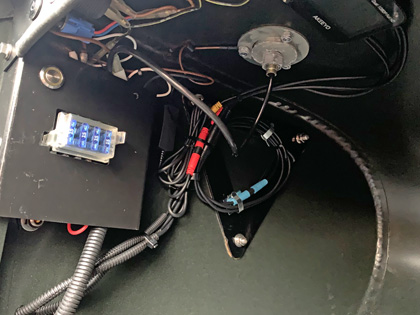

本体が非防水であるため、雨などで濡れることのない船の中へ設置することは自動的に決まりました。

幸い船のヒューズボックスは以前改造してありバッ直とACC連動の2系統にわけてあります。

問題はカメラを取り付ける場所。

大柄なサイドカーは何処にでも付けられるだろうと考えていたのですが、画角に余計なものが映り込まずそれでいて目立たない場所というのはあまり多くはありませんでした。

結果前後とも船の下側に設置することに。

前: バンパ-の下あたり

後: トランクの下あたり

GPS: サイドカーフレームの上

いずれも整備に影響しないようにネオジム磁石によって張り付いているだけです。

必要に応じて取り外したり移動したり出来るようにしてあります。

ほぼ全体がテッチンなウラルならではの取り付け方法ですね!

ケーブルの引き込みは船に気前よく10mmの穴を3つ開けました。

それぞれの配線を船の中に引き込むとケーブルがだいぶ余ります。

比較的大型のサイドカーでこのザマですから、小型の単車に搭載する人たちはどのように余ったケーブルを処理しているのか気になるところです。

とりあえずぐるぐる巻いて、船のパネルに磁石で貼り付けておきました。

いずれどうにかしたいです...

鳥のSNSでウラルの高速道路上での法定最高速度は80km/hなのではないかという議論を目にしました。

【大悲報】先程所轄警察署より電話があり、普通乗用車免許で乗れるトライクの高速道路での法定最高速度は80km/hと確認が取れたそうです。

— たど☆あい@SSTR1265 (@3ma4) 2019年4月23日

そもそもウラルで80km/hを超える速度で巡航するのは苦痛でしかないので大した影響はないのですけどね、「運輸省における道路運送車両法上の取り扱いの変更は、道路交通法の解釈に変更を及ぼすものではない」というのがポイントみたい。いまは国土交通省ですけど。

法的な解釈は専門家でないので迂闊な事は言えませんが、三輪自動車として普通自動車免許で乗るのなら最高速度も三輪自動車と同じく80km/hと考えるのが妥当だろうということらしい。

と、なるとCTなど1輪駆動のモデルは100km/h、ギアアップなど2輪駆動のモデルは80km/hが高速道路の法定速度という奇妙な状態になってしまうのか?

ウラルを国内で販売するに当たり、輸入代理店やショップが並々ならぬ努力をして権利を勝ち取り今日があることは間違いありません。

その片鱗は政府の公開情報から垣間見ることが出来ます。

内閣府が公開している「OTO 市場開放問題苦情処理体制」にある

「二輪自動車の基本構造を有する三輪自動車の分類の法令による明確化」

これは輸入車の検査項目に関する緩和を訴える苦情。

ウラルには不要(計測不能)な検査項目をどうにかしてくれという内容。

「ロシア製二輪駆動側車付二輪自動車の適用区分の明確化」 H12.7.11

ウラルは三輪の普通自動車なのか側車付きの自動二輪車なのか明確にせよという苦情。

これに応答して警察庁は H12.8.18「三輪の自動車の道路交通法上の取扱いについて」という通達を出しています。

またこれと同時に「三輪の自動車の道路交通法上の取扱いに関する判別方法等について」と題する非公開の事務連絡が発行されており「デフギアの構造」「ウラルスポーツマントリフ」の写真「トライク」の写真と添付資料を3つ使って通達の内容をより詳しく解説しています。

それを要約すると、

・「自動車検査証では道路交通法上の取り扱いの判別は出来ない」

・「側車側シャフトを切り離した場合に後輪が駆動しなくなる構造のギアを有している自動車は、側車を部分を外すと運転することが出来なくなるため道路交通法上は普通自動車として取り扱われる」

・「前輪と後輪が一直線上になく、大きくオフセットしている自動車は側車部分を外すと直進できないため道路交通法上では普通自動車として取り扱われる」

というのが判別方法とのこと。

・・・う~ん、お察し。

この件に深入りするとパートタイム二駆モデルは高速法定100km/hを得られる代わりに、大切な何かを失うことになりそうな予感。

D608に交換して2300km経過しました。

現在の後輪の状態はこんな感じです。

画像だと今ひとつ伝わりませんが、ウェアインジケータ部の残り3mmぐらいです。

そろそろスペアタイヤとローテーションしても良いかな~?という頃合いになってきました。

前輪と側車輪についてはまだまだ余裕があります。

ところで、いまさら恐ろしいことに気づいてしまったのですが...

事の顛末は側車輪がスローパンクしたところから始まります。

スローパンクの性質から当初はバルブ回りの不具合かと思っていたのですが、フタを開けてみれば(タイヤを外してみれば)トレッド面にわりかし判りやすい穴が空いておりました。

とりあえずパッチを当てて補修。

パンクの原因はチューブにシワがよっていたため摩擦でゴムが削れ穴が空いたものと推測。

画像でもシワがよっていたと思わしき痕が確認できます。

タイヤやチューブの交換なんて12~19インチまで数十本の経験がありますからこんな凡ミスをするとは到底思えません。

んで、タイヤサイズを変えたにも関わらず、チューブを流用したことに原因があるのではないかと考えました。

調べると4.00-19のタイヤと90/100-19のタイヤではチューブサイズが違うことが判明!

他の車輪も同様の状態になっている可能性が高くすみやかにチューブを交換したほうが良さそうです。

ダンロップでいうと...

4.00-19 → 3.25:4.10*110/80*100/90-19 TR4 135267

90/100-19 → 3.00 90/100 90/90-19 TR4 134455

となります。

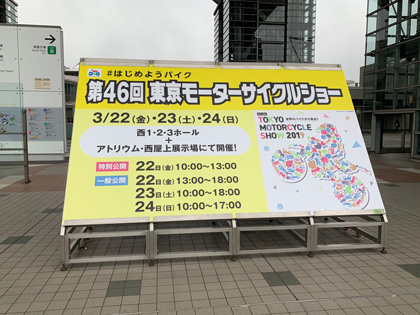

一昨年から連続して参加している東京モーターサイクルショウに行ってきました、もちろん目当てはウラルブースです。

昨年と同じく4コマの枠を確保しており、二駆のギアアップ、一駆のCTの他、アジアンラリーに参加した車両が展示されています。

来客の反応も上々で本車に跨がり船に乗っては皆ニコニコしています。

気になるのは2019モデルの変更点。

見えるところだけですがじっくり観察してきました。

デザインが変更されたヘッドカバー

オイル滲みやスタッドの舐めに対策して4点留めになったものと考えられます。

個人的にはヘッドのカバーの形状は車両の特徴を決める大きな要素ですから大幅には変えて欲しくありませんでした。

正直ドニエプルみたいですw

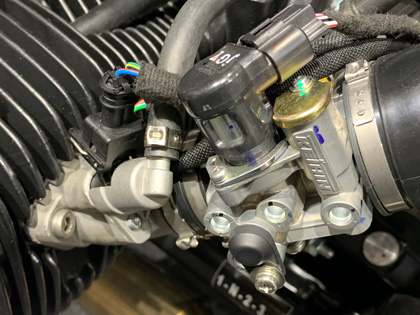

日本製スロットルボデー

2014~2018モデルのインジェクションはアメリカ製と言われていますがついに日本製(KEIHIN)になりました。

従来は決められたマップに従ってただ燃料を吹くだけのものでしたが、ついにセンサー情報をフィードバックするタイプになりました。

ISC(アイドリングスピードコントロール)も付いてエンストしにくいインジェクションシステムになっています。

(いまどき原付でもやってることですけどね。)

共通化されたハブ

アダプタとディスクを付け替えることですべての車輪に対してスペアタイヤが使えます。

一手間掛けなくてはいけないぶん、全輪ドラムのモデルに比べると面倒くさくはありますが、前輪のトラブルに打つ手が無い2007~2013モデルからしてみれば羨ましい限りです。

その他、シリンダーやピストンなど見えないところも大幅に改善されているようです。

ウラルジャパンのブラド社長に伺ったところ、「今までとは別物!」という感想みたい。

機会があったら乗ってみたいですね。

ウラルの側車に標準搭載されているヘラソケット。

日本ではシガーソケットが一般的なため、使う機会はほとんどありません。

ヘラ→シガーの変換ケーブルを噛ますのもスマートじゃ無いですしね...

と、いうことで購入以来5年以上使ったことのないヘラソケットは撤去して、USB電源やシガーソケットなどが使えるように改良する計画を実行しました。

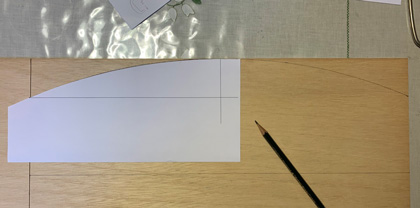

まずは加工しやすいベニヤ板を使って型を作ります。

ある程度実車で採寸しておおよその型を作り、あとは現物合わせで調整しました。

完成した型。これを実測して図面化すれば量産も可能です!

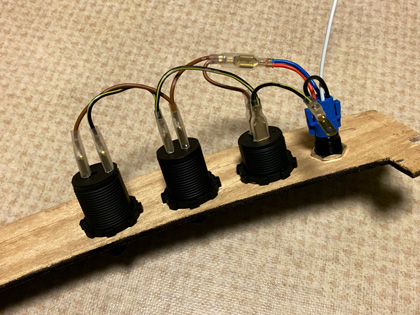

スイッチやソケットなどの電装部品も実装して、船の構造物と干渉する部分がないか確認しておきます。

型を元にt1.6の鋼板から切りだし、電装を取り付ける穴をホールソーなどで開けました。

金鋸、ディスクグラインダー、金工鑢をフル活用して数時間掛かったので当面やりたくないですw

並行して電装の配線も済ませておきます。

塗装してトリムを取り付けたら完成です!

さっそく船に取り付けてみます。

懸念していた足下の窮屈さもほとんど気にならず、なかなか良い感じになりました。

空いたスペースに時計や温度計などを付けるのも良さそうです。

可能性に夢膨らみますね!