2022.03.08

ここひと月で急展開、いや、コレを書いてる間にも状況が刻々と変わっているような状態ですが、ロシアのウクライナ侵攻による影響を考えてみます。

まぁ素人の根拠に乏しい想像なので細かいことは色々ご容赦を。

当方、過去5回ロシアに渡航しトータルした滞在期間は2ヵ月を超えるぐらいの似非ロシアフリークです。

シベ鉄に乗ったり

ソユーズの打ち上げを見に行ったり

(正確にはカザフスタンのロシア租借地ですが)

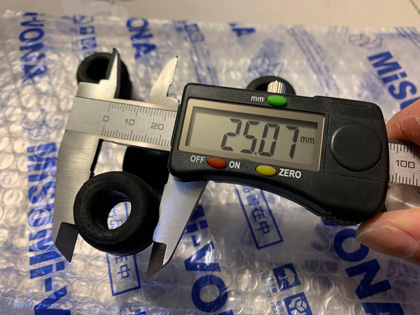

ユーラシアの大地(の端っこ)を自分のサイドカーで走ったり

ロシアでは数々の楽しい体験をしてきました。

ロシアの人々は素朴で人情味があり、だけど自分の意見はしっかり主張する印象です。

一人で街を出歩いても危険を感じるような事は一度もなく、他に行ったことのある国よりよっぽど安全に感じました。

そんなわけですっかりロシアの文化を気に入り、ウラルサイドカーに乗る理由のひとつでもあるのですが、プーチン大統領率いる政権が仕掛けたウクライナに対する侵略戦争の制裁で瞬く間に国際社会からロシアは分断されようとしています。

すでに本邦からもロシアへの渡航自粛が発信され、コロナ禍が去ってもロシアへ観光に行くことは難しくなりました。

それも大変ショックですが、サイドカーブログとしては「今後ウラルを安心して維持出来るのか?」が一番気になる焦点になります。

現在のウラルモーターサイクルはロシアンサイドカーと言いつつも実際にはアメリカ資本の企業で販売されています。

もともと工場のあったイルビトは部品を組み立て輸出する外国の生産工場というわけですね。

まず気になるのがイルビトにおいて生産を続ける事ができるのか?と言う疑問。

国際社会の制裁により、現時点で大部分の銀行間取引やカード決済、PayPalなど送金が出来なくなっており、ただでさえ弱いルーブルの流動性がさらに低下、価値が1/3になっています。(おそらくさらに下がる)

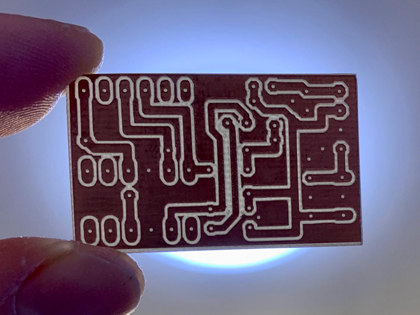

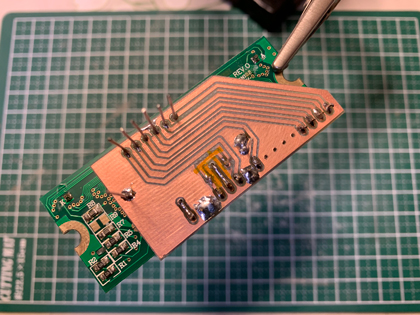

加えて世界中の企業が独自の判断でロシアへのサービスや製品の出荷停止を始めており、ドイツ・イタリア・スウェーデン・日本など多くの国の部品を組み合わせて生産されている製品だけに部品の調達にも難が起きそうです。

いや、eBayでウラルやドニエプルの部品を売るセラーは販売地をカザフスタンなどの第三国に切り替えることで商売の継続を模索している様子ですから、すでに影響が出ていると言えます。

ソ連時代のネジひとつから自社工場内で生産し、内需に向けて販売する形態の工場であれば他国を切り離して生産を続けることも出来たのかもしれませんが、すでに工場の大部分が廃墟になり外需に向けて多くのサプライヤーから部品を寄せ集めて生産する今時のビジネスモデルではそれも難しいでしょう。

生産したくても資金がない、サプライヤーが提供してくれない、作ったものの運ぶ手段が無い等の理由で機能不全になる確率は低くはなさそうです。

もう一つはコレ。

ウラルモト社が各種SNSで投稿した記事です。

「STOP WAR NOW」この主張はもっともで強く同意するものです。

しかし、生産工場がロシアにあるというのが問題になりかねません。

と、言うのもロシア国内にも少なからずいるウクライナ侵攻に反対するデモの参加者をプーチン政権は大量に逮捕拘留しています、「虚偽情報」統制強化の法律も制定され、ロシア(というかプーチン政権)に不利益な発言は何らかの理由をこじつけて犯罪者に仕立て上げることが可能なのです。

現在のウラルモトはアメリカの企業とはいえ、生産工場が無関係でいられるかと言えばそれは難しく、ロシア政府による懲戒を受ける可能性はゼロではありません。

また、多くの西側企業がロシアを一時撤退する中、ロシアに利益をもたらす活動を続けるジレンマに向き合わざるを得ない可能性も出てきます。

これらの懸念はおそらくプーチン政権が失脚するまで続くと考えられます。

製品の生産が出来なければ、現在の在庫が尽きた後、内部留保でしのぐしかなく、長期になった場合はたして耐えられるのかとても心配な所です。

このような想像が杞憂で終わる事を願いつつ、戦争の早期終結とウラルモーターサイクルの安定した継続を応援いたします。

またロシアに行ける日を願ってНет войне!

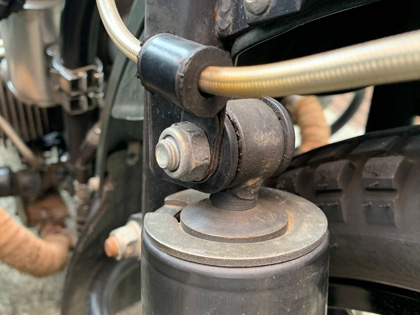

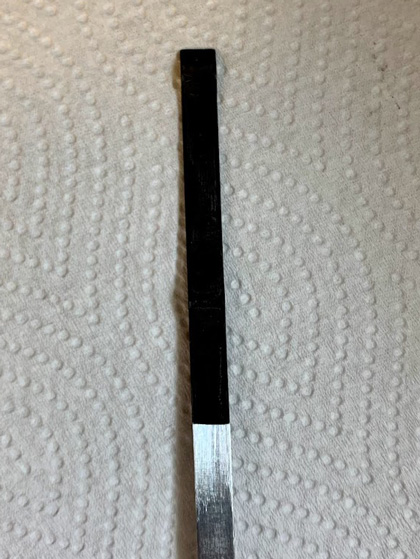

当面は車両を壊さないようにいたわりながら運転するのが良さそうですね…