納車されたときから履いていたタイヤがだいぶ磨り減ってきたので交換することにしました。

とはいっても前輪と側車輪はまだまだ余裕が有り、予備タイヤも含めてうまくローテーションさせれば、15,000kmぐらいは持ちそうな感じです。

もっと短いタイヤライフを覚悟していたのですが、サイドカーの特性上、荒っぽい運転はあまりしないので減りにくいのかもしれませんね。

交換するタイヤを何にするか...

同じDURO HF-308にするのはちょっと芸がありませんから、ブロックタイヤを試してみたいなぁと。

有力候補はHEIDENAUのK37だったのですが、日本での入手性が悪い(最近ウラルジャパンで取扱をはじめるようです)上に値段が高い。

それならば、とりあえずオフタイヤの「お試し」ということでDunlopのD608を履いてみることにしました。

1本6000円程度ですからDUROのブロックタイヤHF-307の1/2、HEIDENAU K37の1/3の費用で入手でき、とってもリーズナブルです。

少し心配なのは250ccクラスのフロントタイヤ向けであるため、ロードインデックスが55と低く腰砕け気味になる恐れがあることです。

いきなり3輪とも交換するのは心配なので、とりあえず駆動輪に使って判断することにしました。

まぁ、DunlopのTrails Universalをウラルに付けていた人を見たことあるので、大丈夫だと思いますが。

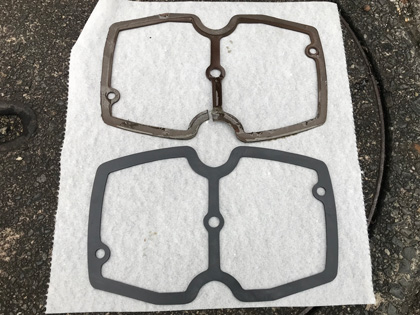

さっそく1本注文して届いたD608(左)↓

HF-308に比べるとタイヤ幅・径ともに少し小さくなる様子です。

タイヤパターンはセンター部分のブロックが繋がっており、傾かないサイドカーには適しているように見えます。

それにしてもヒゲの多いこと...

タイヤレバーでHF-308を外してD608に交換。

Baja No Pinchという秘密兵器を使ってタイヤをホイールにはめるのがとても楽になりました。

本車駆動輪に取り付けるとこんな感じです。

やはり幅が少し狭くなるため頼りなく見えますが、ドライブシャフトとのクリアランスが若干広がるため、ミズノのタイヤチェーンとか付けられるかもしれません。(要検証)

リアだけD608を装着した状態で30kmほど近所を走ってきました。

車の流れにのって普通に走るぶんにはいたってフツーですw

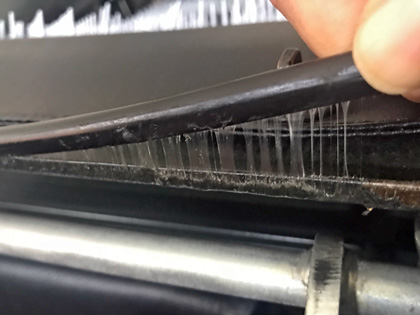

しかし、わざと急のつく操作をすると、割と簡単にズリっと滑ります。

ロードインデックスが低いため腰砕けを起こしているのか、ブロックタイヤの特性なのか今のところよくわかりません。

一輪だけ径が小さいので車両のバランスも狂ってますしね。

常用域では危険を感じるほど特性が変わるわけではないことが判ったので、残りのタイヤもD608に統一してみようかな?と。

ホイールが18インチだったらもう少しタイヤの選択肢が多いのですけどね...

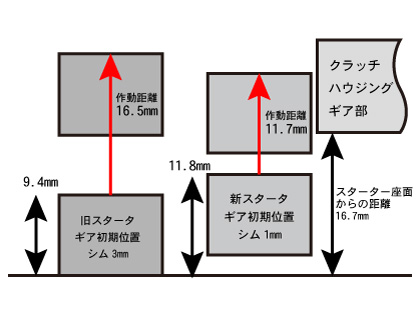

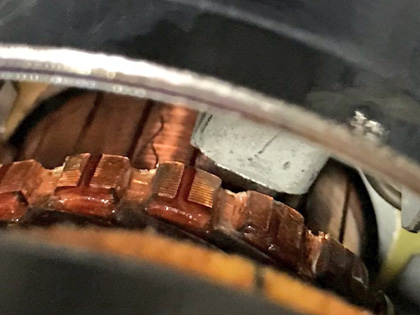

↑ クリアランスゼロだとTDCマークでは上死点が出ているか判らないので棒を突っ込んで直接ピストンの位置を探ります。

↑ クリアランスゼロだとTDCマークでは上死点が出ているか判らないので棒を突っ込んで直接ピストンの位置を探ります。