最近キャブレターのインシュレーターにヒビが入り、吸気の脈動に合わせてパクパクしていることに気づきました。

最後に交換したのは確か2019年なので5年以上経ってますね、さもありなん。

と、言うことで交換を検討するのですが、昨今の地政学的状況のせいでウラルのパーツの入手性はあまりよくありません。

末永く維持していくためには純正以外のパーツを流用するなど代替案を検討する必要があるかもしれませんね。

っということでみんな大好きアリエクスプレスから汎用インシュレータを入手しました。

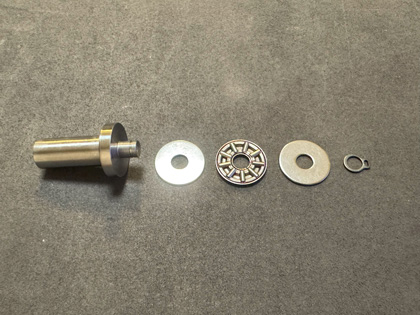

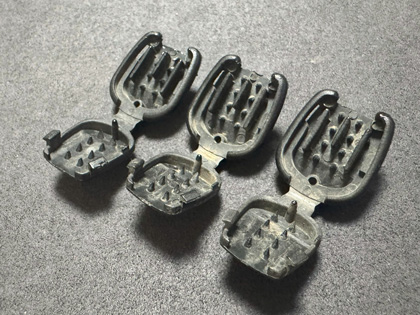

↑ 左:ウラル純正 右:中華汎用インシュレータ

ウラル純正は数千円しますが中華汎用品は500円でおつりが来るレベルです、品質も思っていたほど悪くなくとりあえず使えそうな感じがします。

取り付けネジ穴のピッチとネジ径が違うのが惜しい!

これを何とか使えるようにすれば部品供給の問題を気にせず使い捨て感覚で運用出来そうです。

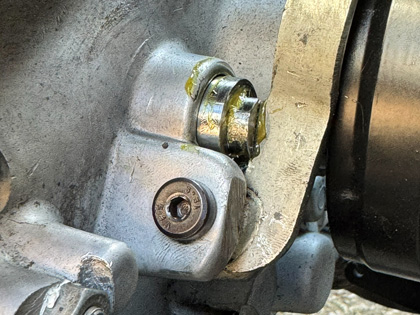

どうやって取り付けるか考えるべく、とりあえず吸気ポートの形状やネジピッチ実測します。

↑ ウラルのネジピッチは57mm 中華汎用インシュレータは60mmです。

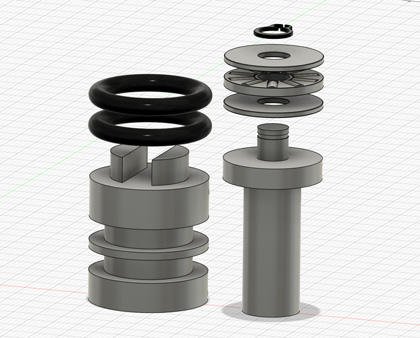

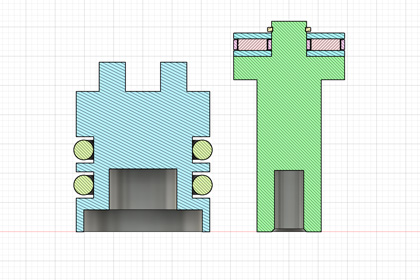

たった3mmの差でポン付けできないのは惜しいのですが、アダプタを作ることで使えるようにはなるはず...

↑ 微妙な差のせいでアダプタを作るにしても位相をずらさないといけませんね、こんな感じかな?

んではアダプタを設計していきましょう! 楽しくなってきた!